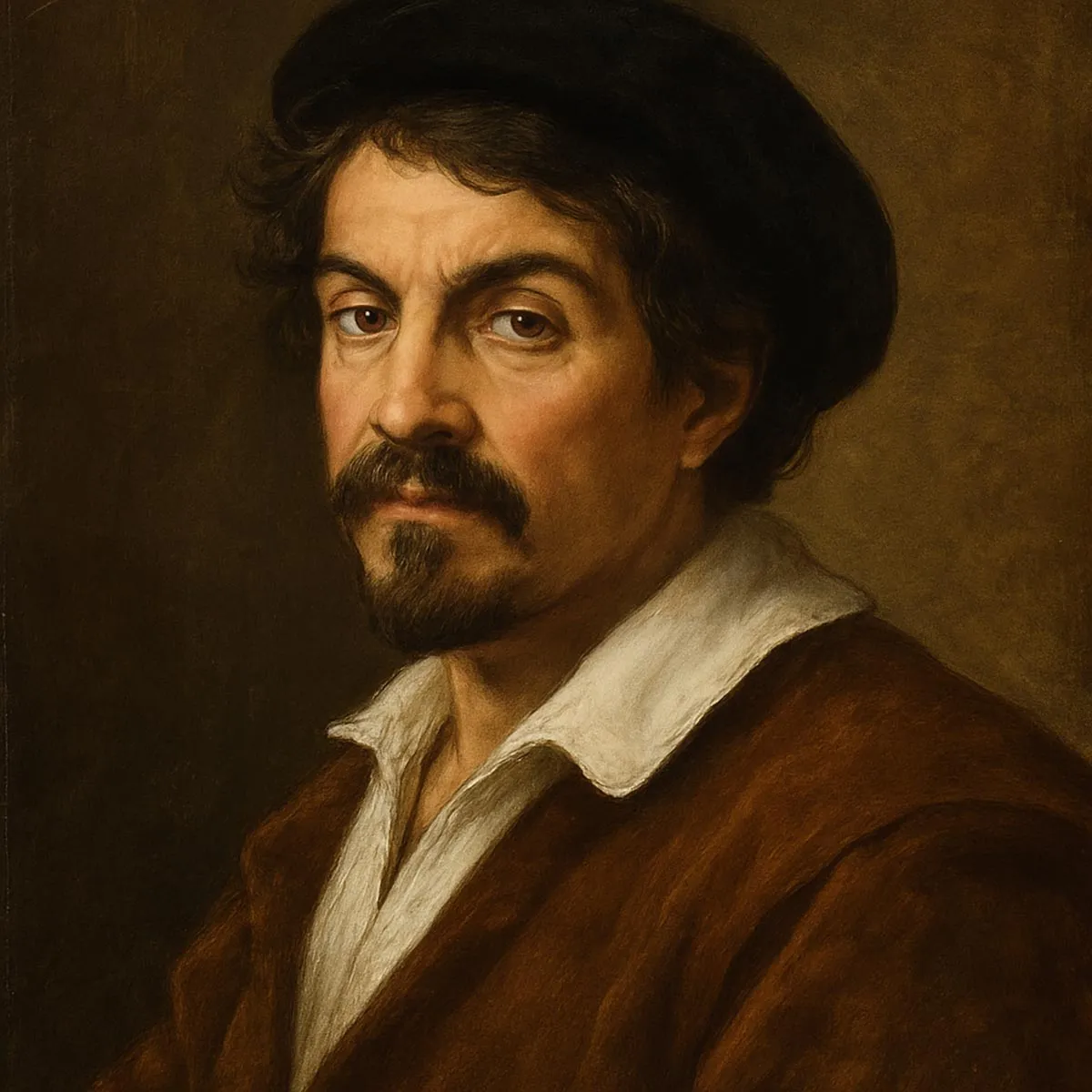

Интересные факты про Караваджо

Караваджо (родился 29 сентября 1571 года - умер 18 июля 1610 года) - художник, чьи картины до сих пор поражают зрителей своей мощью, драматизмом и живой правдой. Он бросил вызов канонам своего времени, показал, что искусство может быть не только возвышенным, но и предельно человеческим. Его жизнь была не менее бурной, чем его творчество, а произведения - полны скрытых смыслов, неожиданных деталей и смелых решений. Ниже - самые интересные факты о Караваджо и его знаменитых картинах, которые изменили историю живописи.

Настоящее имя – не Караваджо

Караваджо - это псевдоним. Художника звали Микеланджело Меризи, а прозвище «Караваджо» он получил по названию деревни, откуда происходила его семья. Это имя стало символом художественного бунта, мрачной реалистичности и мощной эмоциональности в живописи.

Он был первым художником, которого можно назвать «звездой»

Караваджо жил, как современная рок-звезда: дерзко, вызывающе и непредсказуемо. Его жизнь была полна драк, судебных разбирательств и скандалов. Он был знаменит при жизни не только своими картинами, но и буйным нравом, из-за чего даже оказался в бегах.

Писал модели прямо с улицы

Вместо идеализированных образов из античности он приглашал позировать простых людей, нередко - нищих, проституток и воров. Он искал правду, а не красоту. Именно поэтому его религиозные сюжеты выглядят шокирующе реалистично - святые у него с грязными ногами, а ангелы похожи на уличных подростков.

Караваджо ввёл моду на драматическое освещение

Он был мастером света и тени. Его техника - тенебризм - основывалась на резком контрасте между светлыми и тёмными участками картины. Этот приём не только усиливал драму происходящего, но и придавал работам кинематографическую выразительность. Это было революционно и повлияло на целое поколение художников.

Церковь отвергала его работы... но всё равно заказывала

Несмотря на шокирующую натуралистичность, его картины покупали епископы, кардиналы и папы. Часто его произведения сначала вызывали негодование и даже снимались с алтарей, но потом - возвращались или находили новое место. Никто не мог устоять перед его талантом.

Он убил человека и стал преступником

В 1606 году Караваджо убил в уличной ссоре мужчину по имени Рануччо Томассони. Существует множество версий - от дуэли на мечах до бытового конфликта из-за женщины. После этого он был объявлен вне закона и скитался по Италии, спасаясь от мести и наказания.

Даже в бегах он продолжал писать шедевры

Даже находясь под угрозой ареста, Караваджо создавал свои мощнейшие произведения - на Мальте, в Неаполе, на Сицилии. Его картины этого периода - особенно мрачные, трагичные, наполненные темой раскаяния и смерти.

Он был рыцарем, но недолго

На Мальте Караваджо вступил в Орден иоаннитов (будущих Мальтийских рыцарей), что дало ему определённую защиту. Но вскоре после вступления в орден он снова оказался в тюрьме - на этот раз за нападение на одного из рыцарей. В результате его исключили из ордена как «гнилого члена».

Портреты врагов в ролях злодеев

В некоторых работах Караваджо изображал своих обидчиков и врагов в образах мучеников или злодеев. Например, в «Юдифи и Олоферне» голову Олоферна многие считают автопортретом художника - как будто он предчувствовал свою участь. Иногда головы казнённых на его картинах - это реальные лица, с которыми он был связан.

Он умер при загадочных обстоятельствах

В 1610 году Караваджо умер на пути в Рим, где надеялся получить папское прощение. До сих пор точно неизвестно, что стало причиной смерти: малярия, отравление, убийство, инфекция от раны? Смерть художника остаётся одной из загадок истории искусства.

Его забыли на века - и открыли заново

После смерти Караваджо долгое время считался «тёмной страницей» в истории искусства. Его реализм и эмоциональность не вписывались в академические стандарты. Только в XX веке его гений был признан полностью. Сегодня он считается одним из величайших мастеров в истории живописи.

Он оказал колоссальное влияние на будущих художников

Без Караваджо не было бы Рембрандта, Веласкеса, Жоржа де Латура и многих других. Его драматизм, работа со светом и готовность показывать истину без прикрас вдохновили целое направление - караваджизм - и сформировали основу барочной живописи.

Самые известные картины Караваджо

Призвание святого Матфея

Одна из самых знаменитых работ Караваджо. Картина изображает момент, когда Иисус указывает на Матфея - сборщика налогов, сидящего за столом с другими. Особенность - свет. Лучи проходят через окно и как бы указывают путь к духовному пробуждению. Одежда персонажей - современная для XVII века, что делало сюжет ближе к зрителю.

Убийство святого Матфея

Это продолжение предыдущей сцены, написанное позже. На картине запечатлён момент жестокой расправы. Что особенно интересно - в композиции есть фигура, убегающая с испуганным лицом. Многие считают, что это автопортрет самого Караваджо - наблюдателя, втянутого в трагедию.

Юдифь и Олоферн

Картина поражает своей жестокой реалистичностью. Юдифь, молодая женщина, отрезает голову ассирийскому генералу Олоферну. Лицо старой служанки передаёт почти зловещую радость. Кровь брызжет под давлением, будто это кинокадр. В образе Олоферна некоторые исследователи видят автопортрет художника.

Медуза

Необычное произведение: это не полотно, а щит. Караваджо изобразил отрубленную голову Медузы в момент смерти, с раскрытым ртом, мёртвым взглядом и шевелящимися змеями. Интересно, что он снова использовал своё лицо - в искажённом ужасе. Щит был подарен герцогу Медичи и стал частью арсенала, где сливаются война и искусство.

Неверие апостола Фомы

Картина изображает знаменитый эпизод, когда Фома сомневается в воскресении Христа и просит позволения потрогать его рану. Караваджо показывает этот момент с пугающей достоверностью: палец апостола буквально погружается в разрез на груди. Лица апостолов - не благостные, а грубые и недоверчивые. Религиозная сцена приобретает плоть и кровь.

Положение во гроб

Композиция отличается необычайной динамикой и драматизмом. Тело Христа почти соскальзывает с рук. Караваджо подчёркивает тяжесть тела, отчаяние на лицах и физическую реальность смерти. Это не икона, а сцена настоящей человеческой трагедии, которая легко могла бы быть из жизни простого человека.

Вакх

На первый взгляд - просто изображение юного Вакха с вином и фруктами. Но если присмотреться, всё не так весело: на фруктах уже появилась плесень, взгляд героя томный, почти болезненный, вино расплескано. Это не радость, а предчувствие разложения. Некоторые критики считают, что это аллегория тлена и временности наслаждений.

Святая Екатерина Александрийская

На картине изображена молодая женщина в богатом платье, с колесом мучений и мечом. Образ святой наделён чертами модели, которая, по слухам, была куртизанкой. Это типичный ход Караваджо - соединить святость и земное, вызвать у зрителя внутренний конфликт между возвышенным и реальным.