Елизавета Алексеевна: биография, новости, личная жизнь

Возраст: 246 (со дня рождения)

Возраст смерти: 47 лет

Елизавета Алексеевна, урожденная Луиза Мария Августа Баденская (нем. Luise Marie Auguste von Baden). Родилась 13 (24) января 1779 года в Карлсруэ (Баден) - умерла 4 (16) мая 1826 в Белеве Тульской губернии. Российская императрица. Супруга императора Александра I.

Луиза Мария Августа Баденская родилась 13 (24 по новому стилю) января 1779 года в Карлсруэ.

Отец - Карл Людвиг Баденский (нем. Karl Ludwig von Baden; 1755-1801), наследный принц Баденский.

Мать - Фридерика Амалия Гессен-Дармштадтская (нем. Friederike Amalie von Hessen-Darmstadt; 1754-1832), принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве наследная принцесса Баденская. Дочь Людвига IX, ландграфа Гессен-Дармштадтского и Генриетты Каролины Пфальц-Цвейбрюккенской.

Луиза Мария Августа, родившаяся в слабом и болезненном состоянии, несмотря на опасения врачей, росла в любви и заботе, в окружении теплой семейной атмосферы. Она была особенно близка со своей матерью, поддерживая переписку с ней до самой своей смерти.

Принцесса получила достойное образование, превосходно овладев французским языком, а также изучала основные европейские языки. В ее учебную программу входили география, история, основы философии, немецкая и всемирная литература.

Несмотря на статус своей семьи, Луиза Мария Августа и ее близкие жили довольно скромно, так как их дед, Карл Фридрих, не отличался большими состояниями. В отличие от многих принцесс того времени, они росли в условиях, где материальные возможности были ограничены.

Как и ее мать, Луиза Мария Августа и ее младшая сестра Фредерика оказались в центре внимания для династических браков. В 1772 году они, наряду с сестрами Вильгельминой и Луизой, рассматривались в качестве возможных невест для великого князя Павла, что было важной частью политических и династических стратегий того времени.

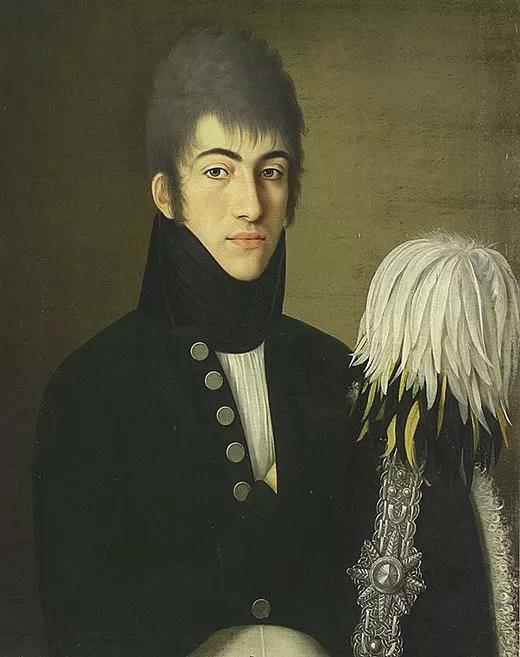

Елизавета Алексеевна в детстве

Личная жизнь Елизаветы Алексеевны:

В 1790 году внимание императрицы Екатерины II было привлекло семейство баденских принцесс, так как она искала подходящую невесту для своего старшего внука, будущего императора Александра I, рожденного от второго брака Павла I с Марией Федоровной.

Екатерина поручила своему представителю при имперском сейме, Н. П. Румянцеву, посетить дворец Карлсруэ и оценить двух дочерей наследного принца: Луизу-Августу, которая в то время была 11 лет, и ее младшую сестру Фредерику-Доротею, которой было 9 лет. Императрицу интересовали не только внешние данные принцесс, но и их воспитание, нравы и душевные качества.

Румянцев, в свою очередь, несколько лет наблюдал за принцессами с большой осторожностью, стараясь не вызывать лишнего внимания. Он сразу же отметил исключительные качества старшей из сестер, Луизы-Августы, и был восхищен ее красотой и манерами. Евграф Комаровский, сопровождавший Румянцева, описывал ее как «прелестную и воздушную», отмечая ее грацию и привлекательность в общении.

После того как Румянцев представил свои положительные отчеты, Екатерина II решила пригласить сестер Баденских в Россию. Однако принцесса Амалия, мать девушек, отказалась от поездки, сославшись на невозможность покинуть своего супруга. В соответствии с пожеланием императрицы, принцесс сопровождали графиня Шувалова и кабинет-секретарь Стрекалов.

После прибытия принцесс в Санкт-Петербург 31 октября 1792 года, Александру оставалось лишь сделать выбор. Он остановил свой взгляд на старшей из сестер, Луизе, а младшая, Фредерика, вернулась обратно в Карлсруэ в августе 1793 года.

Александр, несмотря на свой юный возраст (ему не было еще пятнадцати лет), проявлял смущение в присутствии Луизы. Это было заметно для его воспитателя А. Я. Протасова, который в своем дневнике писал, что Александр относился к принцессе с большой стеснительностью, и это, по его мнению, могло быть первым проявлением чувств. Луиза же, в свою очередь, была влюблена в будущего императора, хотя и воспринимала его сдержанность как неприязнь.

Тем не менее, чувства между ними вскоре нашли способ выразиться. В одном из своих личных записей Луиза рассказывала, как однажды, когда они рисовали за круглым столом в бриллиантовой комнате, Александр подал ей письмо с признанием в любви. Он выразил свои чувства, добавив, что, получив разрешение своих родителей, он мог сказать ей, что он ее любит, и спросил, готова ли она ответить ему взаимностью и выйти за него замуж. Луиза утвердительно ответила, добавив, что она покоряется желанию своих родителей, пославших ее в Россию. С этого момента они стали рассматриваться как жених и невеста, и принцессе Луизе был назначен учитель русского языка и Закона Божия.

После того как выбор был сделан, события развивались стремительно: 9 мая 1793 года Луиза была крещена в православие и получила имя Елизавета Алексеевна. 10 мая состоялось обручение с Александром Павловичем, а 28 сентября того же года сыграли свадьбу.

Празднества по случаю женитьбы любимого внука Екатерины II продолжались четырнадцать дней и завершились великолепным фейерверком на Царицыном лугу. Особенным моментом обручения стало то, что кольца молодым надевала сама императрица.

Юные супруги состояли в дальнем родстве, их объединяли два общих предка в пятом колене. Это были маркграф Фридрих VII Баден-Дурлахский по отцовским линиям и маркграф Альбрехт II Бранденбург-Ансбахский по материнским линиям. Также их общим предком был герцог Эберхард III Вюртембергский.

Молодожены погрузились в жизнь, полную праздников и наслаждений. Они обрели свой собственный штат и двор, и светское общество неустанно восхищалось их гармонией, называя их «двумя ангелами». Поэт Гавриил Державин в своем стихотворении, посвященном молодым супругам, сравнил их с Амуром и Психеей.

Елизавета Алексеевна считала жизнь при екатерининском дворе лучшей порой в своей жизни. Это подтверждается ее письмом к матери, в котором она пишет: «Признаюсь, я всегда люблю возвращаться к царствованию императрицы Екатерины, и хотя застала его всего четыре года, будучи в том возрасте, когда мало размышляют, эта эпоха осталась для меня образцом, формой, которая невольно служила для меня мерилом. Было у нее много слабостей, были, вероятно, недостатки, но никто не постиг, как она, искусства царствовать».

Очень молодая и застенчивая Елизавета оказалась недостаточно подготовленной к новой роли. Она была поражена великолепием и роскошью русского двора, но в то же время испытывала страх перед постоянными интригами, которые здесь велись с холодным расчетом. И эти интриги не обошли ее стороной. Так, последний фаворит Екатерины II, Платон Зубов, ухаживал за Елизаветой Алексеевной, но получил отказ.

Тем не менее, великая княгиня чувствовала себя одинокой и часто тосковала по дому, особенно после того как уехала ее сестра Фредерика. Отношения с Александром становились ее единственным источником утешения. В письмах к матери она писала: «Без моего мужа, который сам по себе делает меня счастливой, я должна была умереть тысячью смертей. Счастье моей жизни в его руках, если он перестанет меня любить, то я буду несчастной навсегда. Я перенесу все, все, но только не это».

Елизавета Алексеевна и Александр I

Семейное счастье Елизаветы Алексеевны оказалось недолгим. Романтическая натура великой княгини постепенно перестала находить отклик в сердце Александра, который стал пренебрегать ею. Это заставило Елизавету искать утешение в других занятиях.

Она все больше стремилась к уединению, становясь все более мечтательной и замкнутой. В ее жизни появился узкий круг близких людей, с которыми она чувствовала себя комфортно. В ее покоях начали появляться серьезные книги по истории, географии и философии.

Она усердно занималась, и ее занятия стали настолько серьезными, что даже княгиня Дашкова, известная своим острым и бескомпромиссным характером, отзывалась о Елизавете с теплотой. Она писала: «Меня привлекли к ней ум, образование, скромность, приветливость и такт, соединенный с редкой для такой молодой женщины осторожностью. Она уже правильно говорила по-русски, без малейшего иностранного акцента».

Однако ситуация усложнилась после смерти Екатерины. В ноябре 1796 года, после того как Павел I взошел на трон, отношения между великой княгиней Елизаветой Алексеевной и ее родителями, а также с супругами Александра, Марией Федоровной, значительно ухудшились. По мнению придворных, Мария Федоровна не могла простить своей невестке «ее красоты и грации», а также предпочтений Екатерины II, которые, по ее мнению, играли свою роль в разладе.

Летом 1797 года Елизавета получила письмо от матери, принцессы Амалии, в котором она сообщала, что собирается посетить свою сестру, герцогиню Веймарскую, в Саксонии. Однако, рядом с основным текстом, написанным обычными чернилами, ее мать добавила несколько строк «симпатическими чернилами», чтобы подчеркнуть важность содержания. В этих строках Амалия сообщала, что Г-н де Тауб, находившийся в ее окружении, запросил руки одной из младших сестер Елизаветы, Фредерики, от имени шведского короля. Это известие сильно ошеломило принцессу, и она писала, что не знала, как реагировать на этот неожиданный и весьма серьезный запрос.

Роман с Адамом Чарторыйским

Период в жизни Елизаветы Алексеевны был наполнен внутренними переживаниями и поиском утешения, когда ее отношения с мужем Александром стали более напряженными. В то время как Александр был увлечен придворными дамами, Елизавета нуждалась в любви и внимании. Она сначала обратилась за поддержкой к графине Головиной, с которой ее связывала тесная дружба, а затем ее сердца коснулся роман с князем Адамом Чарторыйским, другом Александра.

Прасковья Фредро, дочь знаменитой мемуаристки Варвары Головиной, писала в своих воспоминаниях, что князь Чарторыйский был человеком с глубокими чувствами, который умел вызывать сильные эмоции, но не стремился к тому, чтобы завоевать сердце великой княгини. Напротив, он долго сопротивлялся ее чувствам, но это только усилило их взаимное влечение.

По словам Фредро, Чарторыйский был человеком с меланхолическим взглядом и сдержанным поведением, и несмотря на его усилия не поддаваться влечению, он в конце концов влюбился в Елизавету. Это чувство оказалось взаимным, и, несмотря на сопротивление, оно продолжало развиваться.

Александр, в свою очередь, не проявлял особого беспокойства по поводу увлечений своей жены. Он даже подшучивал над Чарторыйским, упрекая его в верности и советуя ему не стесняться в своих действиях. В ответ на это Чарторыйский выражал свою преданность Елизавете, хотя сам ее поступок не оставался без осуждения.

Адам Чарторыйский

После более чем пяти лет бездетного брака Елизавета Алексеевна наконец-то родила дочь, которая получила имя в честь своей бабушки - Мария Александровна. Это событие было настолько важным, что в честь новорожденной в Санкт-Петербурге устроили пушечную пальбу, произведенную из двухсот одного выстрела. Однако это радостное событие не обошлось без скандала и подозрений.

На крещении маленькой Марии, Павел I в разговоре со статс-дамой Ливен выразил сомнение, задав вопрос: «Сударыня, возможно ли, чтобы у мужа-блондина и блондиночки родился темненький младенец?» Статс-дама с легкой улыбкой ответила: «Государь, Бог всемогущ!» Этот разговор стал известен в дворцовых кругах и породил слухи о возможной неверности Елизаветы.

Существует и другая версия, согласно которой подозрения Павла касались не только внешности дочери, но и были подогреты его матери, императрицей Марией Федоровной. По ее версии, подозрения по поводу поведения Елизаветы Алексеевны стали распространяться, что привело к обсуждениям в высоких кругах. В частности, граф Толстой, интересовавшийся этим событием, по слухам, якобы обнаружил, что его мнение о чистоте отношений между супругами было подорвано. В дальнейшем обсуждения продолжались, и в слухах о неверности Елизаветы мелькали имена различных высокопрофильных фигур, включая Кутайсова.

Когда Императрица Мария Федоровна принесла новорожденную Великую княжну к Императору, она сразу заметила, что дочь Елизаветы и Александра, вопреки ожиданиям, была брюнеткой, в то время как оба ее родителя были блондиками. Это замечание сразу привлекло внимание и породило недовольство среди тех, кто поддерживал дворцовые интриги. После того, как Императрица покинула кабинет, остался лишь Император с графом Ростопчиным, и вскоре после этого Ростопчин отдал распоряжение подготовить приказ о назначении и немедленном отъезде князя Адама Чарторыйского.

В последующие месяцы отношения между императрицей Марией Федоровной и великой княгиней Елизаветой еще более обострились, а переписку с последней было решено тщательно перлюстрировать. Слухи и интриги, раздуваемые недоброжелателями, подогревали подозрения Павла, который начал сомневаться в верности невестки, несмотря на ее кажущееся благополучие. Эти подозрения, возможно, стали следствием клеветы, манипуляций и хитроумных слухов, которые уже активно распространялись при дворе.

Александр, узнав об этих обвинениях, был потрясен. Он не мог поверить в происходящий скандал и считал поведение Елизаветы искренним и честным. Хотя его уверенность оставалась непоколебимой, он все же почувствовал тревогу. Понимая, что эта ситуация могла стать причиной разрыва, он посетил свою супругу, заметив, как она была потрясена происшедшим, и они вместе пытались понять, что именно привело к такому повороту событий.

Вскоре, 12 августа 1799 года, Чарторыйский был назначен министром короля Сардинского, а 23 августа того же года он срочно покинул Петербург, отправившись в Турин, что стало немым признанием важности его участия в дворцовых делах, как и важным шагом в политической игре того времени.

Трагедия, постигшая Елизавету Алексеевну, глубоко потрясла ее. Оскорбленная подозрениями и все более отдаляющаяся от двора, она отошла в свой мир, ограничив общение и предпочитая тишину своих апартаментов. Все ее мысли и чувства теперь сосредоточились на дочери, которую она ласково называла «мышкой». В письмах к матери она с любовью описывала каждое достижение своей девочки, от появления первого зуба до ее крепкого здоровья, стараясь найти утешение в радостях материнства. Но этот маленький свет в ее жизни, к сожалению, оказался недолгим.

8 июля 1800 года, спустя всего тринадцать месяцев, маленькая великая княжна Мария Александровна умерла. Для Елизаветы это была невыносимая утрата, и ее горе было столь глубоко, что оно оставалось едва выраженным внешне. По словам современников, она почти не плакала, что еще больше беспокоило ее мужа, Павла I. Он был сильно обеспокоен ее состоянием, переживая не только из-за смерти дочери, но и из-за того, как это горе могло повлиять на ее душевное равновесие.

Эта трагедия, безусловно, оставила глубокий след в жизни Елизаветы. Оставшись почти в полном одиночестве, она погрузилась в еще большую замкнутость, лишившись последней отрады в лице своей дочери.

После смерти дочери, когда горе сблизило Елизавету с ее мужем, эта близость оказалась недолгой. Александр вскоре увлекся Марией Нарышкиной, женщиной с исключительной красотой и грацией, что стало причиной новых потрясений в жизни великой княгини. Этот роман не только усилил их отчуждение, но и превратил Елизавету Алексеевну в «соломенную вдову» на долгие пятнадцать лет. Мария Нарышкина, став фавориткой императора, фактически заняла место второй жены Александра.

Для общественного восприятия было важно, чтобы Мария оставалась замужем, поэтому ее выдали за Дмитрия Львовича Нарышкина. Однако в глазах всех было очевидно, что ее связь с государем являлась публичным секретом. Сам Дмитрий Львович не мог не осознавать положения, в котором оказался, а то, что о нем стали говорить как о «главе ордена рогоносцев», лишний раз подтверждало общественную осведомленность. Интриги двора и личные страдания этой пары не имели большого значения для самой Нарышкиной, она всегда предпочитала держать в тайне, кто был настоящим отцом ее детей.

Две дочери, которые умерли в младенчестве, и третья - Софья, которую Александр любил, - также стали трагическими символами этого сложного и болезненного периода. Софья умерла накануне своего восемнадцатилетия, оставив в памяти лишь тень неосуществленных надежд.

Мария Федоровна, защищая своего сына, осуждала Елизавету Алексеевну за ее холодность и удаленность в отношениях с мужем. Она утверждала, что если бы великая княгиня проявила больше тепла и внимательности, то смогла бы вернуть его любовь и устранить разлад в их браке. По мнению императрицы, Елизавета слишком умна и расчетлива, но ее «непостоянство» и «холодность», подобная льду, мешали ей наладить гармонию в семье.

Несмотря на критику со стороны Марии Федоровны, Александр, даже в моменты отчуждения, обращался к Елизавете за поддержкой. Он знал ее силу характера и нравственную чистоту, что давало ему уверенность в трудные минуты. Елизавета, в свою очередь, сама призналась в письме матери, что ее любовь к мужу остается неизменной, и как только она чувствует угрозу его безопасности, она вновь ощущает страстную привязанность, готова поддерживать его любой ценой.

В ночь убийства Павла I, 12 марта 1801 года, Елизавета Алексеевна продемонстрировала невероятную стойкость и выдержку. Она оставалась рядом с мужем, оказывая ему моральную поддержку и делая все возможное, чтобы сохранить спокойствие в столь тревожный момент. Ее решимость и холодный рассудок стали решающим фактором в поддержке Александра в самые критические моменты этой трагической ночи.

Российская императрица

15 сентября 1801 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство Александра I и его жены Елизаветы Алексеевны. Коронование было проведено по тому же чинопоследованию, что и четыре года назад для Павла I, однако в этот раз великая княгиня отказалась вставать на колени перед супругом и, стоя, приняла корону на свою голову.

В тот день была организована грандиозная праздничная атмосфера: впервые народное торжество прошло за пределами столицы - на Сокольническом поле. В Москве состоялись балы в Московском дворянском собрании и Слободском дворце, на которые собралось более 15 тысяч человек, а самое великолепное празднество прошло в Останкине, на даче графа Шереметева, где собрались самые знатные гости по приглашениям.

Манифест о короновании включал ряд милостей для народа, среди которых были амнистия и щедрая благотворительность. Эти события стали знаменательными для не только для страны, но и для самой Елизаветы.

После долгих лет разлуки ее родители, две сестры и брат приехали в Петербург из Бадена, и ее первые годы в качестве императрицы были полны радости и оживленных встреч. Зимние месяцы они проводили в приемах, летом - в различных загородных резиденциях, таких как Каменный остров, Павловск, Петергоф, Красное Село, а осенью - в Таврическом дворце.

В императорской семье Елизавета Алексеевна вскоре была оттеснена на второй план вдовствующей императрицей Марией Федоровной, которая продолжала оказывать значительное влияние на своего сына, императора Александра I. Александр чувствовал вину за смерть своего отца и склонялся к советам матери, что, в свою очередь, сказывалось на положении Елизаветы при дворе.

Тем не менее, Елизавета активно занималась благотворительностью, взяв под свое покровительство сиротский приют и несколько школ в Санкт-Петербурге. Она также уделяла особое внимание Царскосельскому лицею, важному учебному заведению для будущих государственных служащих.

В ее честь была основана масонская ложа, получившая название «Елизавета к добродетели». Масоны, принадлежащие к этой ложе, носили звезду с вензелем императрицы, и ложа стала известна своей щедрой благотворительной деятельностью, подкрепляя тем самым репутацию Елизаветы как покровительницы добродетели и социальных инициатив.

Роман с Алексеем Охотниковым

Во время, когда в Европе разгорелась война с Наполеоном, Александр I был вынужден покинуть Санкт-Петербург и присоединиться к действующей армии, что оставило Елизавету Алексеевну в одиночестве. Окружающая ее пустота и одиночество привели к тому, что около 1803 года она познакомилась с Алексеем Охотниковым, штаб-ротмистром, и вскоре между ними завязались отношения.

Сначала их связь оставалась исключительно на уровне переписки, но со временем она переросла в бурный роман. Каждую ночь они тайно встречались. Алексей писал ей страстные письма, обещая свою преданность: «Не беспокойся, часовой меня не видел, однако я поломал цветы под твоим окном» или «Если я тебя чем-то обидел, прости - когда страсть увлекает тебя целиком, мечтаешь, что женщина уступила бы нашим желаниям, отдала все, что более ценно, чем сама жизнь». Эти слова отражали глубокую эмоциональную привязанность и страсть, царившие в их отношениях.

Однако судьба сложилась трагически. 4 октября 1806 года Охотников был смертельно ранен при выходе из императорского театра после представления оперы Глюка «Ифигения в Тавриде», которое было организовано в честь императрицы. В обществе сразу же возникли слухи, что убийца был нанят по приказу великого князя Константина Павловича, наследника престола, который мог действовать по настоянию своей матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Однако некоторые историки, такие как Е. Э. Лямина и О. В. Эдельман, высказывают сомнения в этой версии и предполагают, что Охотников мог умереть от туберкулеза, который сам назвал причиной своей отставки в прошении.

Смерть Охотникова потрясла Елизавету Алексеевну, тем более что в этот период она была на девятом месяце беременности и, вероятно, ожидала ребенка от него. Смерть возлюбленного стала для нее тяжелым ударом, который усугубил ее и без того сложные отношения с императорской семьей.

Презирая светские условности, императрица Елизавета Алексеевна бросилась к одру своего возлюбленного, чтобы быть рядом с ним в последние минуты его жизни. Когда Алексей Охотников, после долгих страданий, скончался, она проявила глубочайшую привязанность и уважение, остригла свои локоны и положила их в его гроб, как символ своей скорби и любви.

Алексей Охотников

Охотников был похоронен на Лазаревском кладбище, и Елизавета, не считаясь с множеством официальных церемоний, на свои средства установила на могиле памятник - изображение рыдающей женщины, стоящей рядом с урной, и разрушенное молнией дерево, что символизировало трагическую судьбу его жизни и смерти. Эмоциональная привязанность императрицы к Охотникову не исчезала, и она неоднократно посещала его могилу, поддерживая память о нем.

15 ноября 1806 года, спустя некоторое время после трагедии, Елизавета Алексеевна родила дочь, которую назвали в ее честь. Император Александр признал ребенка, но, как утверждают современники, был искренне рад, узнав, что это девочка. Возможно, его радость была связана с надеждой, что дочери не предстоит испытать той трагической судьбы, которую он пережил с женой и ее романом с Охотниковым.

Секретарь Марии Федоровны, Вилламов, вспоминал, что Елизавета Алексеевна призналась своему мужу о своем отцовстве от кавалергарда Алексея Охотникова. Несмотря на глубочайшую боль, связавшуюся с его смертью и ее тяжелым состоянием после родов, она призналась императору в своих отношениях с офицером и его смерти.

Александр, несмотря на свои чувства, согласился признать ребенка своим. Это был момент сложного морального испытания для императора, который, как свидетельствует Вилламов, проявил к ней благородство, проявив заботу и решив не устраивать скандала. Однако общественность и близкие не знали всей правды, и Александр чувствовал, как на нем лежит вина за происходящее.

Дочь, которую родила Елизавета, великая княжна Елизавета Александровна, стала для нее источником утешения и радости. Ее любовь к ребенку была глубокой и искренней. Она посвящала большую часть своего времени дочери, не расставалась с ней и даже в самые тяжелые моменты жизни находила утешение в ее присутствии. Каждое утро она начинала с того, что шла к дочери, а когда отсутствовала, никогда не забывала поцеловать ее перед сном.

Однако счастье было недолгим. Через восемнадцать месяцев, когда девочка страдала от болезненных прорезывов зубов, ее здоровье ухудшилось. Доктор И. П. Франк не смог помочь, и судороги, от которых страдала маленькая княжна, только усугублялись. Несмотря на усилия медицинского персонала, девочка скончалась 12 мая 1808 года. Утрата стала для Елизаветы Алексеевны непереносимой болью. Горе от потери любимого ребенка заставило ее почувствовать себя глубоко одинокой, и ее страдание было безмерным.

После смерти дочери, ее жизнь наполнилась горечью, и для того, чтобы хоть как-то справиться с потерей, Елизавета часто посещала могилу детей в Александро-Невской лавре. Это стало ее уединенным способом справляться с личной трагедией, напоминанием о тех, кого она потеряла.

В браке родились две дочери:

- Мария Александровна (18 (29) мая 1799, Царское Село - 27 июля (8 августа) 1800, Царское Село, похоронена в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры 31 июля (12 августа) 1800);

- Елизавета Александровна (3 (15) ноября 1806, Санкт-Петербург - 30 апреля (12 мая) 1808, Санкт-Петербург, похоронена в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры).

Несмотря на официальное признание дочерей Елизаветы Алексеевны Александром I, отцовство обеих оставалось предметом сомнений. Старшую дочь, Марию, считали дочерью Адама Чарторыйского, а младшую, Елизавету, - Алексея Охотникова. Этот факт привел к тому, что обе девочки не были похоронены в главной императорской усыпальнице - Петропавловском соборе, а нашли свой покой в Благовещенской церкви. Это место, хотя и являлось усыпальницей, считалось менее важным, и к тому же там уже был похоронен другой представитель дворцовой семьи с сомнительным происхождением - великая княжна Анна Петровна, дочь Екатерины II. Эти события, безусловно, подчеркивают сложные и часто скрытые аспекты династических отношений в российской императорской семье того времени.

Отечественная война 1812 года

После трагической утраты дочери, великой княжны Елизаветы Александровны, императрица Елизавета Алексеевна погрузилась в глубокую депрессию и покинула Зимний дворец. В своих письмах к матери она часто выражала чувство бессмысленности существования, говоря, что ей больше не хочется жить. Эти годы оцепенения и горя прервала Отечественная война 1812 года. В этот момент императрица смогла собрать силы и активно включиться в общественную жизнь, помогая своему мужу, императору Александру, который переживал трудные моменты.

Во время войны Елизавета Алексеевна пыталась поддержать Александра, чье настроение было крайне подавленным. В одном из писем к матери она писала о решимости России победить Наполеона, несмотря на его стремительное наступление: «Чем успешнее Наполеон станет продвигаться вперед, тем меньше ему придется рассчитывать на примирение... Каждый сделанный им шаг по безбрежной России приближает его к пропасти». В результате военных действий 1812 года войска Наполеона были разбиты, что стало великой победой для России и ее императрицы.

Когда в начале 1813 года император Александр отправился на фронт, Елизавета Алексеевна выразила желание сопровождать его, но по причине трудностей похода ей пришлось довольствоваться следованием за ним на некотором расстоянии.

Во время ее поездки в декабре 1813 года - феврале 1814 года, она буквально оказалась в центре внимания всей Европы. Русские солдаты и немцы встретили ее восторженными приветствиями и поклонением. Эти годы стали временем небывалой славы для императрицы, так как она стала символом победы России над Францией и Наполеоном.

Ее встречали с триумфом в Берлине, где в ее честь были выпущены монеты-жетоны, осыпавшие улицы, по которым она проходила. В ее честь возводили арки и писали стихи. Транспарант, встречавший императрицу при въезде в Кенигсберг, гласил: «Самое дорогое украшение Востока появляется, чтобы порадовать страны Западной Европы». Такая слава и признание не знали аналогов среди других русских императриц, и она стала настоящим символом российской победы, которая прозвучала для всей Европы.

27 сентября 1814 года императрица Елизавета Алексеевна въехала в Вену, где ее встретили с великими почестями. В сопровождении австрийской императорской четы и своего мужа, императора Александра I, она ехала в открытой карете. Вместе с австрийской императрицей они проехали по улицам Вены, где был выстроен почетный караул, а военный оркестр исполнил торжественные произведения. Тысячи венцев вышли на улицы, чтобы увидеть супругу русского царя и поприветствовать ее. В императорской резиденции были подготовлены все условия для ее проживания, что свидетельствовало о важности этого визита.

Однако в Санкт-Петербурге императрица продолжала переживать трудности в отношениях с мужем, Александром Павловичем. Император, который все чаще стал выражать опасения за свою судьбу, особенно после смерти своей любимой дочери Софии, стал терять душевное равновесие. После этой трагедии его нрав и поведение претерпели значительные изменения: он все чаще погружался в мистические искания и порвал отношения с любовницей Нарышкиной. Это стало причиной того, что император начал терять популярность среди своего народа.

В это время Карамзин, который всегда тепло относился к Елизавете, сыграл немалую роль в примирении супругов. Он настоятельно рекомендовал Александру завершить свое правление истинно благим делом - восстановлением мира в семье. Именно благодаря вмешательству Николая Михайловича и, возможно, переживаниям императора о своей судьбе, Александр I принял решение восстановить отношения с Елизаветой Алексеевной.

Российская императрица Елизавета Алексеевна

Отказавшись от внешних почестей и роскоши, как того требовала христианская добродетель, императрица Елизавета Алексеевна полностью посвятила себя делам благотворительности, что стало для нее источником искренней радости и утешения. Она взяла под свое покровительство сиротский приют и несколько школ в Петербурге, а также уделяла особое внимание Царскосельскому лицею. Под ее руководством и при ее деятельном участии было создано женское патриотическое общество.

После первых войн с Францией и особенно с наступлением грозы 1812 года Елизавета Алексеевна окончательно отказалась от всяких внешних знаков почести и блеска. Несмотря на настояния своего супруга, императора Александра I, она отказалась получать миллион, который традиционно получали императрицы, и довольствовалась лишь 200 тысячами рублей. Но даже из этих денег она оставляла себе всего 15 тысяч в год для личных нужд и на туалет, все остальное она тратила на помощь нуждающимся и на различные благотворительные проекты.

Ее деятельность в области благотворительности охватывала такие важные учреждения, как Дом трудолюбия (Санкт-Петербургский Елизаветинский институт) и Патриотический институт, основанный для сирот воинов, погибших в Отечественной войне 1812 года. Эти заведения стали важной частью социальной политики того времени, и императрица не стремилась афишировать свою деятельность, предпочитая действовать в тени, стремясь к искреннему и беззаветному служению своему народу.

Фрейлина Софья Александровна Саблукова оставила воспоминания о самопожертвовании императрицы: «Государыня отличалась замечательной самоотверженностью. Все 25 лет император уговаривал ее брать деньги, но она всегда отвечала, что Россия имеет много других расходов, и брала на туалет, приличный ее сану, всего 15 тысяч в год. Все остальное издерживалось ею исключительно на дела благотворительности».

Болезнь и смерть Елизаветы Алексеевны

Елизавета Алексеевна всегда страдала от здоровья, особенно после смерти своей второй дочери. В 1825 году ее состояние ухудшилось, и все чаще ее мучили проблемы с нервами и легкими. Врачи порекомендовали сменить климат и уехать в Италию, известную своим благоприятным климатом. Однако Елизавета категорически отказалась покидать Россию, решив лечиться в Таганроге. Император Александр I, заботясь о состоянии своей жены, первым выехал из столицы, чтобы удостовериться в подготовке мест для их пребывания.

Император очень беспокоился о том, как Елизавета перенесет путешествие, и ежедневно отправлял ей трогательные письма и записки. Он лично следил за подготовкой апартаментов, расставлял в комнатах мебель и вбивал гвозди в стены для картин, чтобы создать атмосферу уюта и покоя для своей супруги.

Для Елизаветы Алексеевны поездка была долгожданной отдушиной. Она была счастлива покинуть суету Петербурга и оказаться вдали от дворцовых интриг и давления вдовствующей императрицы. Кортеж императрицы двигался с частыми остановками, и 23 сентября 1825 года она прибыла в Таганрог, где ее встретил Александр I за городом.

После прибытия в Таганрог, супруги заехали в греческий Александровский монастырь, где их встретили духовенство и почти все жители города. После службы они направились в приготовленный для них особняк, и жизнь их постепенно вернулась к более спокойному, поместному стилю. Великий князь Николай Михайлович, изучавший жизнь Александра Павловича и его жены, писал, что «жизнь пошла совсем помещичья, без всякого церемониала и этикета».

Супруги часто отправлялись в экскурсии по окрестностям на экипаже, наслаждаясь видом моря и уединением. Александр также совершал ежедневные пешие прогулки, а трапезы обычно проходили без участия свиты. Время протекало так, что супруги могли проводить часами друг с другом, свободно беседуя, как это было им приятно. Такое состояние гармонии и уединения напоминало им вторичный «медовый месяц».

Все окружающие были поражены тем, как глубоко изменилось отношение между супругами. Лишь немногие из свиты, такие как старые врачи, Виллие и Стофреген, а также князь Петр Михайлович Волконский, были свидетелями подобной близости между царем и императрицей раньше. Оба наслаждались этой идиллической жизнью и сожалели, что не могли так проводить время в загородных дворцах и дачах Петербурга.

Когда здоровье Елизаветы немного улучшилось, Александр Павлович принял решение посетить южные губернии и Крым. Однако в Севастополе император сильно простудился. В ночь с 27 на 28 октября 1825 года он почувствовал жар и озноб.

Лишь 5 ноября Александр вернулся в Таганрог к жене, но даже по возвращении его самочувствие не улучшилось. Он говорил: «Я чувствую маленькую лихорадку, которую схватил в Крыму, несмотря на прекрасный климат, который нам так восхваляли. Я более чем когда-либо уверен, что, избрав Таганрог местопребыванием для моей жены, мы поступили в высшей степени благоразумно».

В ту же ночь его состояние ухудшилось. Лейб-медик Яков Виллие, записавший в своем дневнике, что император провел ночь плохо и отказывался принимать лекарства, выражал беспокойство. «Страшусь, что такое упорство не имело бы когда-нибудь дурных последствий», - писал Виллие, предупреждая о возможных серьезных осложнениях. На следующий день, после осмотра, он диагностировал лихорадку, которую по нынешним меркам можно было бы расценить как несколько заболеваний одновременно. Виллие считал, что это воспаление в области печени, возможно, вызванное «гнилой отрыжкой».

Императора с трудом уговорили принимать слабительные пилюли, и весь следующий день он был бодр и общителен с окружающими. Однако утром 8 ноября наступил новый приступ болезни. В этот момент Елизавета Алексеевна переживала глубокую тревогу и была близка к панике. В письме к матери она выражала свое отчаяние, ощущая полную беспомощность перед лицом нового удара судьбы. Она писала: «Где же убежище в этой жизни? Когда думаешь, что все устроилось к лучшему и можешь насладиться им, является неожиданное испытание, лишающее возможности воспользоваться тем добром, которое окружает нас. Это не ропот - Бог читает в моем сердце, - это лишь наблюдение, тысячу раз сделанное и теперь в тысячный раз подтверждаемое событиями».

Несколько дней Александр Павлович отказывался от всех лекарств. Лейб-медик Яков Виллие в своем дневнике писал: «Когда я ему говорил о кровопускании и слабительном, он приходил в бешенство и не удостаивал меня разговором». Иногда казалось, что император все же справляется с недугом, и в определенные моменты его состояние улучшалось. Так, 11 ноября, Елизавета Алексеевна записала: «Около пяти часов я послала за Виллие и спросила его, как обстоит дело. Виллие был весел, он сказал мне, что у него жар, но что я должна войти, что он не в таком состоянии, как накануне».

Однако уже 13 ноября у Александра появилась резкая сонливость и заторможенность. На следующий день, 14 ноября, он попытался встать, но силы его покинули, и он потерял сознание.

Придя в себя, император сказал свое последнее желание: «Я хочу исповедоваться и приобщиться Святых Тайн. Прошу исповедовать меня не как императора, но как простого мирянина. Извольте начинать, я готов приступить к Святому Таинству». После того как таинство было совершено, Александр, обращаясь к своей жене, сказал: «Я никогда не испытывал большего наслаждения и очень благодарен вам за него». Эти слова стали последними, которые он произнес перед своей смертью.

Елизавета Алексеевна, стоя на коленях, вместе с священнослужителями умоляла императора не отказываться от лечения, говоря, что такое пренебрежение своим здоровьем равносильно самоубийству. Только после этого Александр Павлович согласился на вмешательство врачей, произнесенным им словами: «Теперь, господа, ваше дело; употребите ваши средства, какие вы находите для меня нужными». Врачи прибегли к популярному в то время методу - применению пиявок, разместив 35 пиявок за ушами пациента, что вызвало отток крови, но облегчения страданий не принесло.

18 ноября лейб-медик Виллие записал в своем дневнике: «Ни малейшей надежды спасти моего обожаемого повелителя. Я предупредил императрицу и князя Волконского и Дибича, которые находились - первый у себя, а последний у камердинеров». В эту ночь у Александра был сильнейший жар, и Елизавета Алексеевна не отходила от постели, держа его за руки. Последние сутки император почти не приходил в сознание.

19 ноября (1 декабря) 1825 года началась агония. Дыхание Александра стало тяжелым, и в три четверти одиннадцатого утра он скончался. Ему было 47 лет. Елизавета Алексеевна опустилась на колени и долго молилась, сквозь слезы. Затем она перекрестила своего супруга, поцеловала его и закрыла ему глаза, прощаясь с ним навсегда.

Елизавета Алексеевна, в тот вечер, обращаясь к своей матери, написала: «О, матушка! Я самое несчастное существо на земле! Я хотела только сказать вам, что я осталась в живых после потери этого ангела, страшно измученного болезнью, который, тем не менее, постоянно находил для меня улыбку или ласковый взгляд, даже тогда, когда он не узнавал никого. О, матушка, матушка, как я несчастна, как вы будете страдать вместе со мною! Великий Боже, что за судьба! Я подавлена печалью, я не понимаю себя, не понимаю своей судьбы, одним словом, я очень несчастна...».

Более трогательным является ее второе письмо, адресованное вдовствующей императрице Марии Федоровне, матери покойного мужа: «Наш ангел на небесах, а я осталась на земле; о, если бы я, самое несчастное существо из всех оплакивающих его, могла скоро соединиться с ним!».

Спустя сутки, 21 ноября, было проведено вскрытие тела императора Александра I. Заключение врачей указывало, что император страдал от острой болезни, которая вначале поражала печень и органы, связанные с отделением желчи. Болезнь перешла в жестокую горячку с приливом крови в мозговые сосуды и последующим накоплением сукровичной влаги в полостях мозга, что в конечном итоге и привело к его смерти. Современные медицинские исследования предполагают, что причиной смерти Александра I могла быть острая геморрагическая лихорадка, распространенная в Крыму. В случае отсутствия должного лечения эта болезнь приводит к самым тяжелым последствиям, как это и произошло в случае с императором.

После смерти мужа Елизавета Алексеевна осталась в Таганроге еще почти на полгода, поскольку ее здоровье значительно ухудшилось. Тело Александра I не было перевезено, что связано с династическими проблемами в России - отказом великого князя Константина Павловича от трона и передачей прав престолонаследия младшему брату, великому князю Николаю Павловичу. Это в свою очередь привело к восстанию декабристов 14 (26) декабря 1825 года.

Только в конце апреля 1826 года Елизавета Алексеевна решила вернуться в Петербург. На ее встречу выехала ее свекровь, императрица Мария Федоровна, которая доехала до Калуги, где остановилась в ожидании своей больной невестки. Елизавете Алексеевне становилось все хуже и хуже. В Белеве, находившемся в 90 верстах от Калуги, она почувствовала себя совсем плохо. Она попросила позвать врача, но узнав, что тот спит, велела не будить его.

Елизавета Алексеевна скончалась 4 (16) мая 1826 года около четырех часов утра в доме купцов Дорофеевых (ул. Октябрьская, 7).

Елизавета Алексеевна не оставила завещания. На вопрос о его составлении она ответила: «Я не привезла с собою в Россию ничего, и потому ничем распоряжаться не могу». Однако перед своей поездкой в Петербург она попросила, чтобы в случае ее кончины ее личные дневники были переданы Николаю Карамзину, который был для нее очень близким другом.

После смерти Елизаветы Алексеевны ее тело было отправлено в Петербург через Торжок, Вышний Волочек, Чудово и Тосно. Без остановки в Царском Селе траурный поезд прибыл к Чесменскому дворцу 13 мая. На погребение императрицы выделили из государственной казны скромную сумму - всего лишь 100000 рублей, с расчетом, что на оформление погребения пойдут материалы, оставшиеся после похорон Александра I.

14 июня в Петербурге состоялось торжественное шествие, когда траурный кортеж, следуя от Чесменского дворца к Петропавловскому собору, привез тело Елизаветы Алексеевны. А. Д. Соломко, сопровождавший процесс, вспоминал, как народ плакал при въезде печальной колесницы. Вначале день был солнечным, но когда шествие продолжилось, облака сгустились, и начался дождь. Это напомнило Соломко о том, что при въезде тела Александра I в Петербург шел снег, а погода была пасмурной. «Природа принимает участие во всеобщей горести», - отметил он.

Елизавета Алексеевна была погребена 21 июня 1826 года в Петропавловском соборе рядом со своим супругом Александром I, пережив его меньше, чем на полгода.

Слухи после смерти Елизаветы Алексеевны

Внезапные смерти Александра I и его супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны, произошедшие одна за другой, вдали от столицы, вызвали много вопросов и сомнений среди современников. Эти трагические события, будучи столь неожиданными, не могли не породить слухи и теории. Смерть императора, а затем и его жены, стали предметом множества домыслов и догадок. Одной из таких теорий было предположение, что Александр I стал сибирским старцем Федором Кузьмичом, о чем в свое время ходило немало слухов. Что касается смерти Елизаветы Алексеевны, то существует несколько версий, объясняющих ее уход из жизни.

Первая, официальная версия утверждает, что императрица умерла в Белеве естественной смертью. Врачи указали на сочетание хронических заболеваний, которые, вероятно, усугубились после смерти ее мужа. Психоэмоциональный стресс и скорое отравление утратой Александра I могли сыграть свою роль в ее кончине.

Вторая версия, которая приобрела большую популярность, заключалась в том, что Елизавета Алексеевна не умерла вовсе, а, наоборот, решила уйти из мира и стать затворницей. В этой теории она приняла имя Вера Молчальница и скрылась в монастыре, отказавшись от всех земных благ и мирских забот. Некоторые утверждают, что императрица стремилась уйти от политической жизни, где ее положение могло быть небезопасным, особенно в свете недавней смерти мужа.

Третья версия, более конспирологическая, зародилась среди определенных кругов и поддерживалась некоторыми советскими писателями. Согласно этой теории, Елизавету Алексеевну убили - ее либо утопили, либо отравили в Белеве. Считалось, что ее смерть была выгодна Николаю I и его матери, императрице Марии Федоровне. Они опасались, что Елизавета Алексеевна могла стать угрозой для престола, так как была популярна среди тайных обществ и считалась возможной претенденткой на трон. Эти подозрения, конечно же, остаются лишь частью слухов, однако они добавляют мистики в трагедию, связанную с ее смертью.

Легенда про Веру Молчальницу

Смерть августейшей четы Александра I и Елизаветы Алексеевны вскоре породила множество слухов и легенд, которые до сих пор вызывают интерес историков и любителей тайн. Одной из таких стала легенда о Федоре Кузьмиче, предполагаемом новом обличии императора Александра Павловича. Эта теория привлекла внимание благодаря загадочному исчезновению монарха и ряду необычных совпадений, которые заставили людей поверить, что Александр I возможно ушел в монашество под именем Федор Кузьмич, став сибирским старцем.

Что же касается императрицы Елизаветы Алексеевны, то ее смерть также окутала загадочностью. Одна из популярных версий утверждала, что она не умерла, а, отказавшись от мирской жизни, стала затворницей, приняв имя Вера Молчальница.

Согласно легенде, когда императрица проезжала через Белев, она почувствовала ухудшение здоровья и решила остановиться в доме купца Дорофеева. Войдя в комнату, она закрыла глаза руками, жалуясь на яркий свет и попросив его уменьшить. Слуги, исполнив просьбу, потушили большинство свечей, оставив гореть только две. Затем, сославшись на усталость, Елизавета попросила уединиться, и хозяева удалились в другую часть дома. Ночью их разбудили сообщением о ее смерти.

Однако, когда хозяйка дома подошла к телу, чтобы поцеловать руку покойной, она заметила, что перед ней лежит совершенно другая женщина. Сказано, что она отличалась даже цветом волос от Елизаветы Алексеевны. Протоиерей Покровский, рассказывая об этих событиях, упоминает, что вскоре в дом был приглашен священник из Белевского духовного училища, который исповедал и причастил некую закутанную женщину.

После того как гроб с телом императрицы, запаянный по указанию Николая I, увезли, в доме местного священника появилась странница. Она обладала хорошими манерами и высокой образованностью, но на вопрос о своем происхождении ответила, что не может раскрыть свою личность, добавив лишь: «Кто я такая, я сказать не могу, а что я странствую, на это Божия воля».

Вскоре в городе начали распространяться слухи, что эта странница и была на самом деле Елизаветой Алексеевной, которая, спасаясь от преследования, скрылась под другим именем. Легенда о ее таинственном исчезновении продолжала жить, подпитывая интерес к личной жизни императрицы и ее загадочной смерти.

Сторонники легенды о том, что Вера Молчальница на самом деле была Елизаветой Алексеевной, приводят несколько доказательств в пользу этой теории, основываясь на словах самой затворницы, которые якобы она произносила в разные моменты своей жизни. Одной из самых ярких цитат является та, что она якобы произнесла в Валдайской тюрьме: «Если судить по небесному, то я - прах земли, а если по земному, то я - выше тебя». Эта фраза стала символом ее таинственной личности, а также намеком на высокое происхождение.

Особое внимание сторонники легенды уделяют ее словам, сказанным в первый год пребывания в монастыре, когда у нее был приступ горячки: «Я прах, земля; но родители мои были так богаты, что я горстью выносила золото для раздачи бедным; крещена я на Белых Берегах». Эти слова могут быть восприняты как намек на ее царское происхождение. Однако, как справедливо замечают критики этой версии, родители императрицы Елизаветы Алексеевны не были настолько богаты, чтобы их дочь могла "горстью выносить золото для раздачи бедным". Это противоречие, однако, не остановило сторонников легенды, которые уверены, что данные высказывания подтверждают тайное происхождение затворницы.

Кроме того, в доказательство своей теории сторонники приводят и другие аргументы. Среди них - выписки из Священного Писания, оставленные Веры Молчальницей, в которых присутствуют монограммы с буквами А, П и Е в различных сочетаниях.

Некоторые исследователи интерпретируют эти монограммы как символы императора Александра I и его супруги Елизаветы Алексеевны. Например, сочетания букв АП и ЕА они считают монограммами, которые могут указывать на их имена. Эти монограммы часто выполнены с большой тщательностью, что также поддерживает идею о высоком происхождении затворницы. В некоторых случаях рядом с буквами АП встречается приписка: «Царь (Отец) и Бог мой еси ты», что еще раз подтверждает связь с императором Александром I, что добавляет весомости данной версии.

Все эти факты остаются предметом обсуждения, и, хотя они не могут служить окончательным доказательством, они продолжают поддерживать миф о таинственном исчезновении и новой жизни Елизаветы Алексеевны, которая, по версии легенды, приняла обличие затворницы Веры Молчальницы.

Существуют и другие факты, которые сторонники легенды о Вере Молчальнице приводят как доказательства того, что она на самом деле была Елизаветой Алексеевной. По некоторым сведениям, в канцелярских книгах императрицы были обнаружены записи, в которых предписывалось после ее смерти отправить часть ее личных вещей, включая элементы гардероба, в один из новгородских монастырей. Эти записи еще раз подтверждают странности в событиях, связанных с ее смертью, и могут свидетельствовать о ее намерении уйти в монашество, возможно, еще до того, как ее официальная смерть была объявлена.

Кроме того, в некоторых записях самой Веры Молчальницы содержатся указания на ее нерусское происхождение, что, с одной стороны, совпадает с фактом, что Елизавета Алексеевна была урожденной Луизой-Марией-Августой Баденской, чистокровной немкой по происхождению. Знание нескольких иностранных языков, которым, согласно легенде, обладала Вера, также поддерживает идею ее благородного происхождения. Это могло бы объяснить ее высокую образованность и интерес к живописи, ведь такие навыки были характерны для дам высшего света того времени.

Кроме того, существует еще одна интригующая деталь в этой истории: по слухам, Николай I, узнав о страннице, посетил ее в одном из монастырей. В ходе их встречи, которая проходила за закрытыми дверями, затворница якобы отвечала на вопросы императора, записывая ответы на листке бумаги. Этот листок позднее, согласно рассказам, был сожжен Николаем I в огне лампады, что только подлило масла в огонь слухов и таинственности, окружающих фигуру Веры Молчальницы. Все это создавало дополнительную ауру загадочности вокруг ее личности и укрепляло убеждение в том, что под именем Веры скрывалась Елизавета Алексеевна, которая продолжала жить тайной жизнью в уединении, несмотря на свою официальную смерть.

Эти элементы, переплетающиеся с реальными историческими фактами и слухами, продолжают поддерживать интерес к этой загадочной истории и делают ее одной из самых популярных и обсуждаемых легенд российской истории.

Другие версии смерти

Одним из самых сенсационных слухов, возникших после смерти Елизаветы Алексеевны, было утверждение, что она была убита наемными убийцами, подосланными Николаем I и Марией Федоровной. Этот слух быстро распространился по Петербургу и, возможно, был инициирован ее фрейлиной, Варварой Михайловной Волконской, женщиной с необычным и эксцентричным поведением, которая, по слухам, была «старой девой с большими странностями».

Согласно версии, распространенной Волконской, она якобы страдала от бессонницы в день смерти императрицы и в ранние часы заметила двух неизвестных, которые вынесли тело Елизаветы Алексеевны из ее спальни. Став свидетелем этого происшествия, фрейлина вскоре решила последовать за ними и наблюдала, как тело было брошено в пруд. Сразу же она разбудила слуг, и они подняли труп из воды. Однако, несмотря на усилия, вернуть к жизни императрицу не удалось. Эта история, хотя и звучала весьма сенсационно, не имела подтверждений и опровержений, что лишь добавляло ей мистической атмосферы.

Одной из исследовательниц, которая пыталась найти доказательства этого слуха, была Л. Васильева. Она утверждала, что Елизавета Алексеевна представляла угрозу для Николая I и его матери, из-за своих «левых взглядов» и политической активности, что могло стать причиной ее устранения.

В качестве доказательства своей теории Васильева указывала на быстрое уничтожение личных бумаг и дневников императрицы, а также на слишком поспешную поездку Марии Федоровны, которая, по мнению исследовательницы, могла быть связана с подготовкой этой «тайной» операции. По ее мнению, все эти действия намекали на желание Николая и его матери скрыть следы чего-то более серьезного.

Хотя ни один из этих слухов не был официально подтвержден, они продолжают быть частью мистической ауры, окружающей смерть Елизаветы Алексеевны, и до сих пор вызывают живой интерес у историков и любителей конспирологических теорий.

Существовали и голословные утверждения, что Елизавета Алексеевна была беременна на момент своей смерти, что якобы стало причиной ее отказа сопровождать гроб супруга до Петербурга. Сторонники этой версии утверждают, что она опасалась за жизнь своего ребенка, что могло стать одной из причин ее решимости остаться в Белеве. Приверженцы данной теории также обращают внимание на поспешную поездку Марии Федоровны, которая, по их мнению, могла быть связана с ее желанием лично убедиться в том, что ничего не помешает ее сыну Николаю вступить на престол. Это предположение включает идею, что свекровь стремилась обеспечить беспрепятственное восхождение Николая I, а ее поездка была направлена на контроль за ситуацией.

Дополнительно сторонники этой версии утверждают, что Елизавета Алексеевна была «тайно захоронена в Белеве», где местные старожилы якобы долго показывали ее могилу любопытствующим. Однако эта версия имеет очевидную ошибку. В саду купца Дорофеева действительно был склеп, но в нем находились не останки самой императрицы, а извлеченные в ходе вскрытия и бальзамирования ее внутренние органы. Эти детали оскверняют версию о тайном захоронении и подтверждают более приземленное объяснение.

Вместе с тем, версии о насильственном характере смерти Елизаветы Алексеевны не подтверждаются действиями ее доверенных лиц после ее смерти. Например, ее личный секретарь Н. М. Лонгинов, который служил при императрице, не пострадал в период правления Николая I, а наоборот, был награжден высшими государственными почестями. Он стал действительным тайным советником, сенатором и даже получил орден Андрея Первозванного. Это служит дополнительным аргументом против теорий о заговоре или насильственном устранении императрицы, поскольку ее ближайшие помощники и соратники продолжали занимать высокие должности, не подвергаясь преследованиям.

Дневник Елизаветы Алексеевны

С самого момента своего приезда в Россию Елизавета Алексеевна начала вести личные дневники, в которых не только записывала свои переживания, но и подробно фиксировала важнейшие исторические события, в том числе моменты своей жизни и политические изменения, происходившие в империи. Некоторые из ее приближенных, включая близкого друга, Николая Карамзина, были в курсе этих записей. Елизавета Алексеевна часто читала свои дневники вслух, и сама эта деталь была упомянута Карамзиным перед его смертью.

Государыня завещала свои дневники Николаю Михайловичу, однако ее последняя воля не была исполнена. Через две недели после смерти императрицы, сам писатель скончался, простудившись на Сенатской площади, что стало трагическим стечением обстоятельств, лишившим мир этих ценнейших исторических свидетельств.

Через несколько часов после смерти Елизаветы Алексеевны в Белев прибыла вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она немедленно занялась забиранием всех семейных драгоценностей, а также увезла с собой бумаги, принадлежащие покойной. Эти действия вызвали множество слухов и домыслов о том, что произошло с личными вещами и наследием императрицы. Поспешное возвращение Марии Федоровны в Петербург только усилило подозрения о возможных скрытых мотивах ее действий.

Судьба дневников Елизаветы Алексеевны остается трагически известной. Один из них был сожжен Варварой Головиной, а остальные, вместе с письмами возлюбленного императрицы, кавалергарда Алексея Охотникова, были уничтожены Марией Федоровной и Николаем Павловичем. Императорская семья посчитала эти документы чрезвычайно компрометирующими, поскольку они могли раскрыть интимные подробности личной жизни Елизаветы Алексеевны, которые не соответствовали официальной версии ее поведения и репутации.

Однако, несмотря на уничтожение этих материалов, некоторые их фрагменты стали известны. Особенно потрясли записи, найденные в письмах Охотникова. Жена Николая I, Александра Федоровна, позднее писала в своем дневнике, что, прочитав письма, написанные этим офицером своей возлюбленной, императрице Елизавете, она не могла оставаться равнодушной.

В письмах Охотников называл Елизавету «ma petite femme» (моя женушка), «mon amie» (мой друг), «ma femme» (моя жена), «mon Dieu» (мой Бог), «ma Elise» (моя Элиза), а также выражал свою глубокую привязанность и восхищение. В этих письмах упоминалась их тайная связь, которая, как утверждалось, происходила каждую ночь, когда не было луны, и когда Охотников тайно проникал в окна на Каменном острове или в Таврическом дворце, где они проводили вместе несколько часов.

Вместе с письмами хранился и портрет Охотникова, а также другие памятные вещи, включая портрет и предметы, связанные с дочерью Елизаветы Алексеевны, Элизой. Александра Федоровна была потрясена и сильно возмущена прочитанным, осознавая, что Охотников, вероятно, был отцом этой дочери. В своем дневнике она призналась, что, узнав о такой стороне жизни императрицы, ей стало стыдно за то, что это происходило в их семье. Она молила Бога, чтобы ее уберег от подобного искушения и нарушений семейной чести, понимая, насколько опасен и разрушителен может быть один легкомысленный шаг, одна поблажка, которая может привести к катастрофическим последствиям.

Императрица Мария Александровна, будучи родной племянницей Елизаветы Алексеевны, долгое время собирала все документы, которые были связаны с жизнью ее тетушки, включая письма и записи. В Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА) хранится фонд канцелярии императрицы Елизаветы Алексеевны, состоящий из 51 единицы хранения. Основной частью этого фонда являются письма, в которых Елизавета Алексеевна просит о помощи пострадавших во время Отечественной войны 1812 года и наводнения 1824 года.

В начале XX века великий князь и историк Николай Михайлович написал широко известный очерк о Елизавете Алексеевне, который привлек внимание многих исследователей. Однако, когда Николай II прочитал этот очерк, он настоял на удалении главы, повествующей о трагичном романе императрицы с кавалергардом Алексеем Охотниковым. Николай Александрович, будучи любящим мужем и семейным человеком, считал, что эта глава могла бы очернить репутацию Елизаветы Алексеевны и ее светлый образ. Несмотря на это, текст запретной главы сохранился.

Позже, в 2000-х годах, историки Е. Лямина и О. Эдельман, работая с фондом Елизаветы Алексеевны в Государственном архиве РФ, обнаружили два фрагмента ее дневников. Один из фрагментов охватывал период с февраля по август 1803 года, а второй - с декабря 1803 по февраль 1804 года. Эти дневники написаны, в основном, на французском языке с вкраплениями русских и немецких слов, что подтверждает высокую образованность и многогранность ее личности.

Память

В 1804 году, в честь императрицы Елизаветы Алексеевны, азербайджанский город Гянджа, который был отвоеван у местного хана годом ранее, был переименован в Елизаветполь. Этот город позже стал центром Елизаветпольского уезда (с 1840 по 1929 год) и Елизаветпольской губернии (с 1867 по 1929 год).

В ее честь также был назван мыс Елизаветы на Сахалине, в Охотском море, который был нанесен на карту в 1805 году экспедицией под командованием И. Ф. Крузенштерна. Название присвоили также в 1805 году.

Особое внимание к Елизавете Алексеевне уделяется в памятнике, установленном в Баден-Бадене (Германия) 27 мая 2008 года. Этот памятник был установлен по инициативе Тургеневского общества и создан Салаватом Щербаковым. Императрица изображена с раскрытым томиком стихов с подписью А. Пушкина и строчкой: «Я, вдохновенный Аполлоном, Елизавету втайне пел».

По легенде, Пушкин был не только знаком с императрицей на торжественных мероприятиях в Царском Селе, но и видел ее в более непринужденной обстановке. Говорят, что Елизавета любила купаться обнаженной летом в царскосельских прудах вместе со своими фрейлинами, и воспитанники лицея, включая Пушкина, не раз сбегали из дворца, чтобы погулять по саду. Во время одного из таких побегов по преданию Пушкин увидел ее, что оставило сильное впечатление и вдохновило на написание стихов.

Кроме того, существует версия, что Елизавета Алексеевна послужила моделью для П. П. Соколова, когда тот создавал фонтан «Девушка с кувшином» в Екатерининском парке Царского Села в 1816 году, хотя эта гипотеза остается малодоказательной.

Награды Елизаветы Алексеевны:

24 ноября (7 декабря) 1792 года - Орден Святой Великомученицы Екатерины I степени;

15 сентября 1801 года - Орден Св. Андрея Первозванного.

Образ Елизаветы Алексеевны в кино:

1999 - «Незримый путешественник» - в роли Елизаветы Алексеевны актриса Алла Демидова;

2003 - «Бедный, бедный Павел» - в роли Елизаветы Алексеевны актриса Анна Молчанова;

2003 - «Северный сфинкс» - в роли Елизаветы Алексеевны актриса Ольга Пашкова;

Ольга Пашкова в роли Елизаветы Алексеевны

2005 - «Адъютанты любви» - в роли Елизаветы Алексеевны актриса Кристина Кузьмина;

Кристина Кузьмина в роли Елизаветы Алексеевны

2022 - «Союз Спасения. Время гнева» - в роли Елизаветы Алексеевны актриса Ксения Кутепова;

2025 - «Александр I» - в роли Елизаветы Алексеевны актриса Анастасия Крылова

Анастасия Крылова в роли Елизаветы Алексеевны

последнее обновление информации: 16.04.2025

© Сбор информации, авторская обработка, систематизация, структурирование, обновление: администрация сайта stuki-druki.com.