Елена Давыдова (гимнастка): биография, новости, личная жизнь

Возраст: 64

Елена Викторовна Давыдова. Родилась 7 августа 1961 года в Воронеже. Советская спортивная гимнастка. Двукратная олимпийская чемпионка (1980). Чемпионка мира (1981). Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Елена Давыдова родилась 7 августа 1961 года в Воронеже.

Она увлеклась спортивной гимнастикой в шестилетнем возрасте - всё началось с обычного телевизионного эфира. По экрану выступали легенды советского спорта - Лариса Петрик и Наталья Кучинская, и маленькая Елена, словно заворожённая, впервые почувствовала тягу к гимнастике. Вдохновлённая увиденным, она решила попытаться поступить в престижную воронежскую школу спортивной гимнастики общества «Спартак». Однако первая попытка оказалась неудачной - юную Елену не приняли, посчитав её слишком маленькой и физически ещё не готовой к серьёзным нагрузкам.

Судьба изменилась, когда её заметил тренер Геннадий Коршунов. Он сразу разглядел в девочке природные данные и целеустремлённость. Коршунов пригласил её в школу и попросил свою жену Инну, тоже тренера, взять Елену в свою учебную группу. Под их чутким и требовательным руководством Давыдова начала стремительно расти как спортсменка.

Уже к 1972 году она стала лучшей в своей возрастной группе в школе - на фоне сверстниц она выделялась не только физической подготовкой, но и эмоциональной зрелостью в исполнении упражнений.

Спортивная карьера

1973 год стал для неё поворотным: Давыдова выиграла свой первый международный турнир, заявив о себе за пределами страны. Через год она вошла в состав юниорской сборной СССР, а уже в 1975 году на чемпионате страны среди юниоров заняла третье место по сумме всех упражнений, завоевав при этом золото в опорном прыжке и на брусьях. Эти победы открыли ей путь в старшую возрастную группу, где конкуренция была куда выше, а требования - жёстче.

В марте 1976 года Елена Давыдова подтвердила, что способна бороться и на взрослом уровне: она стала абсолютной чемпионкой СССР, заняв второе место в общем зачёте и завоевав золотую медаль на брусьях, а также серебро в вольных упражнениях. Эти достижения стали началом её пути к мировой славе и золотой олимпийской медали, которая ожидала её в будущем.

Впервые выступая на Кубке США, Елена Давыдова не просто заявила о себе, а вошла в историю мировой гимнастики. Именно она стала первой женщиной, выполнившей на бревне сальто с поворотом - сложнейший элемент, до этого считавшийся запредельным для женской гимнастики. Этот смелый шаг продемонстрировал её техническую дерзость и новаторский подход, но несмотря на историческое достижение, Давыдова заняла лишь третье место в общем зачёте. Причиной стало недомогание, которое сказалось на её выступлении. Победу тогда одержала легендарная Надя Команечи - гимнастка, которой Елена искренне восхищалась и чьим примером вдохновлялась.

На Кубке СССР Давыдова также показала высокий результат, заняв шестое место в многоборье и завоевав бронзовую медаль в опорном прыжке. До серебра ей не хватило всего 0,025 балла - именно столько она уступила прославленной Ольге Корбут. Тем не менее, в олимпийскую сборную СССР, по регламенту, могли попасть только пять лучших гимнасток. Место получила даже участница, занявшая девятое место, - выбор был сделан не по баллам, а по концепции. Старший тренер сборной Лариса Латынина приняла решение в пользу «классической» школы гимнастики, отдавая предпочтение устоявшемуся стилю, а не новаторским тенденциям, которые представляли Команечи, Давыдова и другие молодые спортсменки нового поколения.

Однако Давыдова не опустила руки. Уже в августе она громко напомнила о себе, выиграв международный турнир в Антибе, Франция. В многоборье она уверенно обошла всех соперниц с разницей в 0,6 балла, а также завоевала золото в опорном прыжке и три серебряные медали - на брусьях, бревне и в вольных упражнениях.

В финале международных соревнований в Риге Давыдова вновь блистала. По итогам соревнований она заняла второе место в общем зачёте, но при этом завоевала сразу три золотые медали - на бревне, брусьях и в опорном прыжке, а также бронзу в вольных упражнениях.

Эти выступления окончательно утвердили Елену Давыдову как одну из самых ярких, техничных и смелых гимнасток своего времени - представительницу новой волны, которая была готова бросать вызов не только соперницам, но и устоявшимся традициям в самой гимнастике.

В конце 1976 года Елена Давыдова продолжила восхождение к вершинам спортивной гимнастики, уверенно закрепляя за собой статус одной из самых ярких и технически сложных спортсменок своего времени. На Кубке Тюнити в Японии она заняла третье место в общем зачёте, а на Кубке Токио завоевала золото в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях. Особое внимание привлёк её прыжок: Давыдова стала единственной участницей, которая исполнила перед опорным прыжком сальто вперёд - элемент, казавшийся невозможным для женской гимнастики тех лет.

Уже вскоре она подтвердила своё мастерство на международных соревнованиях в ГДР, выиграв первое место в личном зачёте. Её живость, артистизм и смелость вызвали восторг у публики и журналистов. В спортивной прессе её называли «самой захватывающей спортсменкой» и «самой счастливой и задорной личностью» турнира. Один из японских комментаторов не скрывал восхищения: «Давыдова заслуживает особого внимания благодаря упражнениям высшей степени сложности. Она - новый вундеркинд Советского Союза, не менее одарённая, чем Ким, Турищева или Филатова».

В 1977 году она вновь блистала на чемпионате СССР, выиграв золотую медаль на брусьях с высшим баллом - десять из десяти, что являлось редчайшим достижением даже в советской гимнастике.

В 1978 году в жизни Давыдовой произошли перемены: её тренер Геннадий Коршунов вместе с женой был приглашён работать в Ленинград, и Елена с семьёй последовала за своими наставниками. Уже в новом городе она доказала, что способна адаптироваться к переменам - на Спартакиаде среди спортивных школ РСФСР она завоевала серебро в личном зачёте, а на Кубке СССР - бронзовую медаль, будучи лучшей на бревне и брусьях.

Позднее в том же году она вновь выступила на Кубке Тюнити, где на этот раз одержала уверенную победу, опередив сильнейшую гимнастку ГДР Макси Гнаук на 0,55 балла - третий по величине отрыв за всю историю этих соревнований. На Кубке Токио Давыдова снова выиграла золото на брусьях и в опорном прыжке. Эти успехи обеспечили ей место в сборной СССР для участия в чемпионате мира в Страсбурге, однако в день выступления ей неожиданно было отведено место запасной, и она так и не вышла на помост.

В 1979 году Давыдова продолжала удерживать высокую планку. На международном турнире на приз Кока-Колы в Великобритании она выиграла золото в вольных упражнениях и разделила первое место на брусьях. Однако техническая ошибка тренера, который случайно перекрыл обзор одной из судей, обернулась штрафом в 0,3 балла, и Давыдова упустила абсолютное золото в многоборье. Тем не менее, на Мемориале в Финляндии она уверенно заняла второе место в личном зачёте.

К сожалению, из-за болезни - тяжёлого гриппа - она не смогла принять участие в чемпионате мира 1979 года, проходившем в американском городе Форт-Уэрт. Однако на Всемирных студенческих играх в Мехико она вновь проявила себя как гимнастка мирового уровня: в составе команды завоевала золото, в личном многоборье стала третьей, взяла серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

В том же году Ольга Корбут - одна из самых известных гимнасток мира - назвала Елену Давыдову в числе трёх самых перспективных звёзд нового поколения, наряду со Стеллой Захаровой и Натальей Шапошниковой. Это стало признанием не только её выдающихся спортивных результатов, но и роли, которую она уже играла в развитии женской гимнастики, соединяя сложную технику с артистизмом и яркой индивидуальностью.

Элемент «Гигант»

В конце 1970-х годов Елена Давыдова вошла в историю спортивной гимнастики как первооткрыватель новых технических горизонтов. Именно она впервые в женской гимнастике исполнила элемент «Гигант» - вращение вокруг перекладины с полностью выпрямленным телом. Этот элемент стал основой для большинства современных комбинаций на разновысоких брусьях и по сей день остаётся фундаментом упражнений на этом снаряде.

Её вклад в развитие гимнастики был не просто заметным - он был революционным. Давыдова вошла в число редких спортсменок, чьи оригинальные элементы и связки сформировали целые тенденции на каждом гимнастическом снаряде. Она стала первой женщиной, исполнившей не только «Гигант», но и элемент Ткачева на брусьях - прыжок назад с прогибом через перекладину.

На бревне Елена включила в программу переднюю складку и боковую подкрутку, а также уникальный круговой обратный флик-фляк, ставший отправной точкой для множества вариаций, которые активно используются в современном женском многоборье. Некоторые её связки были настолько сложны и рискованны, что Международная федерация гимнастики (FIG) со временем запретила их выполнение.

Одним из самых ярких и узнаваемых элементов, которые Давыдова оставила в наследие гимнастике, стал прыжок Цукахара на бревне с прогибом - элемент, который в 1980 году был подхвачен многими гимнастками. Впоследствии он получил высокий уровень сложности в коде FIG - 9,1 балла, и стал предметом для пересмотра правил судейства. Давыдова не просто исполняла сложные элементы - она меняла саму логику оценивания упражнений.

В 1980 году на престижном международном турнире газеты «Московские новости» Елена снова подтвердила свою уникальность. В опорном прыжке она исполнила прямое и обратное сальто - прыжок, который до неё могла продемонстрировать только Ольга Корбут. Это был один из немногих прыжков, способных принести максимально возможные 10 баллов. На этом турнире Давыдова завоевала золотую медаль и три серебра, укрепив свой статус одной из сильнейших гимнасток мира.

В том же году на чемпионате СССР она вновь доказала своё превосходство: завоевала золото в опорном прыжке и заняла третье место в абсолютном зачёте. Эти достижения стали важной вехой в её спортивной карьере и предвосхитили главное событие - Олимпийские игры в Москве. Давыдова подошла к ним не просто как сильная спортсменка, а как гимнастка-новатор, навсегда изменившая представление о границах возможного в женской спортивной гимнастике.

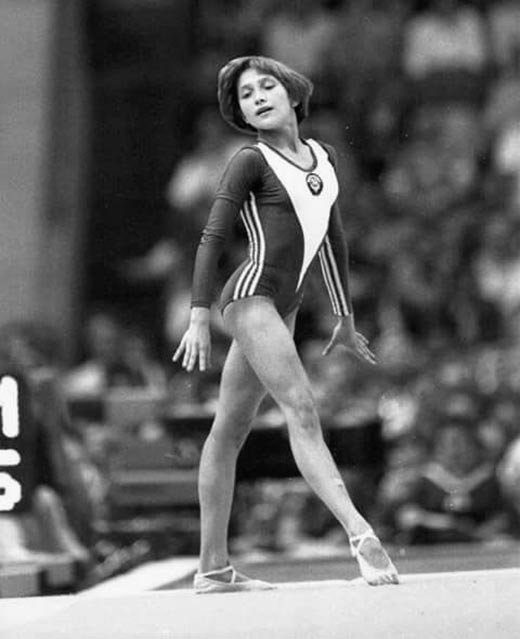

Олимпиада-80

К лету 1980 года борьба за место в олимпийской сборной СССР по спортивной гимнастике достигла апогея. Ключевым отборочным этапом стал Кубок СССР, прошедший в июне в Киеве. Именно там Елена Давыдова продемонстрировала великолепную форму, одержав уверенную победу. Её блестящее выступление в вольных упражнениях было оценено максимально - 10 баллов. В итоговом зачёте она опередила свою ближайшую соперницу Наталью Шапошникову на полбалла, тем самым укрепив позиции как одного из фаворитов Олимпиады.

Перед Играми в Москве напряжение возрастало. Главный тренер румынской сборной Бела Карой отметил Давыдову как основную соперницу легендарной Нади Команечи - олимпийской чемпионки Монреаля. Противостояние между двумя сильнейшими школами - советской и румынской - должно было стать центральным сюжетом женского многоборья.

На Олимпиаде в 1980 году отсутствовала одна из главных звёзд сборной СССР - Елена Мухина. После тяжёлой травмы на тренировке она оказалась парализована, и её отсутствие стало трагической потерей как для команды, так и для всего гимнастического мира.

В командных соревнованиях Давыдова получила шанс выступить в финале на двух снарядах - бревне и опорном прыжке. Однако, по мнению специалистов, если бы она выходила на помост последней в команде, а не четвёртой, то могла бы участвовать и в финалах на брусьях и в вольных упражнениях. Это дало бы ей дополнительное преимущество. На бревне Надя Команечи получила историческую «десятку» - первый раз на соревнованиях столь высокого уровня с 1977 года.

Первый день соревнований Давыдова провела стабильно, набрав 39,4 балла. Однако в абсолютном зачёте она заняла только седьмое место, уступив сразу трём своим соотечественницам. Лидерами стали Команечи и Шапошникова - обе с результатом 39,85. Это был наивысший стартовый результат, превышающий даже достижения Команечи на Олимпиаде в Монреале.

Во втором этапе соревнований Давыдова показала высший класс. Её вольные упражнения были исполнены блестяще, артистично и с максимальной сложностью, за что она получила ещё одну «десятку» - ставшую символом её олимпийского триумфа. В этот момент судьба золота начала склоняться в её пользу. На том же этапе Надя Команечи допустила падение на брусьях - на том же элементе, что стал причиной падения на чемпионате мира годом ранее. Судьи оценили её выступление в 9,5 балла, что стало серьёзным ударом по её позициям. В итоговой сумме Команечи набрала 39,2 балла.

Таким образом, на глазах мировой публики происходил перелом: вместо ожидаемой доминации румынской звезды, Олимпиада 1980 года раскрывала миру новое имя - имя Елены Давыдовой, гимнастки, чьё мастерство, смелость и новаторство заслужили высшей олимпийской награды.

Финал абсолютного первенства по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 24 июля 1980 года стал одним из самых напряжённых и драматичных моментов в истории женской гимнастики. Елена Давыдова, начавшая этот день пятой в стартовом листе, оказалась в центре острейшей борьбы за золото с сильнейшими соперницами - Надей Команечи, Натальей Шапошниковой и Макси Гнаук.

Лидером перед началом выступлений была Гнаук из ГДР, за ней следовали Шапошникова, румынка Эберле и легендарная Команечи. Давыдова стартовала на бревне - одном из самых коварных снарядов. Её выступление было уверенным, оценка - 9,85 балла. Далее последовали вольные упражнения, исполненные с особой грацией и силой, за которые она получила 9,95 балла. Команечи позже отметила, что программа Давыдовой была «превосходной». В опорном прыжке Давыдова также показала высокий уровень - 9,9 балла.

В запасе оставалась одна из самых рискованных дисциплин - упражнения на брусьях. Этот снаряд уже «сломал» немало спортсменок на Олимпиаде, и малейшая ошибка могла стоить Давыдовой победы. Однако именно здесь она показала свою уникальность: в программе был включён элемент Ткачева - тот самый, который в то время не могла выполнить ни одна другая гимнастка. Композиция выступления отличалась технической сложностью и оригинальностью, а FIG позже охарактеризовала её как «фантастическую».

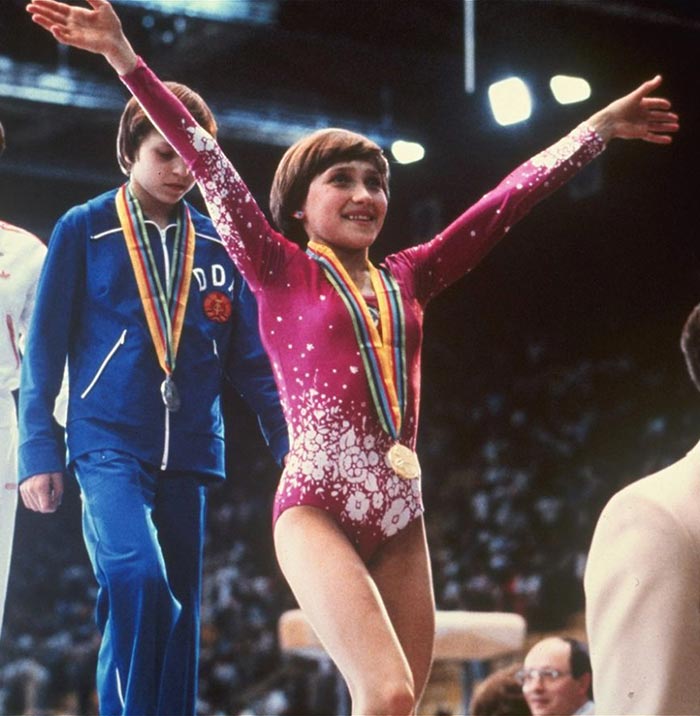

Выступление было настолько напряжённым, что публика замерла в ожидании оценки. Спустя минуту после ухода Давыдовой с помоста был объявлен результат - 9,95 балла. Это вывело её на первое место. Оставалась только одна соперница, способная изменить исход - Надя Команечи.

Для того чтобы сравняться с Давыдовой, румынке необходимо было получить как минимум 9,925 балла. Выступление Команечи на бревне было сильным, но не идеальным. Начался затяжной судейский конфликт. Болгарский судья поставил 10 баллов, чешский - 9,9, а судьи из СССР и Польши - 9,8. Счёт стал 9,85 балла - недостаточно для победы. Серебро она разделила с Макси Гнаук. Шапошникова, уступившая всего 0,05 балла, осталась четвёртой. Любопытно, что главный судья на бревне - Мария Симионеску из Румынии - долго отказывалась оглашать оценку, понимая, что это лишит её соотечественницу золота. Соревнования были приостановлены на двадцать восемь минут, но в итоге оценка была подтверждена.

По сумме обязательных упражнений Команечи опережала Давыдову на 0,45 балла. Однако на всех последующих этапах соревнований - в командном зачёте, в личной квалификации и в финалах отдельных видов - Давыдова была сильнее. Именно это равномерное, стабильное и новаторское выступление обеспечило ей заслуженное олимпийское золото.

Победа Елены Давыдовой стала не только спортивным триумфом, но и символом преемственности, таланта и отваги. Она вписала своё имя в историю как гимнастка, сумевшая превзойти легенду - и сделать это в атмосфере высочайшего давления и острой конкуренции.

После громкой победы на Олимпиаде в Москве Елена Давыдова не только закрепила свой статус мировой звезды гимнастики, но и стала настоящим символом красоты, силы и грации. Уже 4 августа 1980 года её фотография украсила обложку европейского выпуска журнала Newsweek, что само по себе было редкой честью для советских спортсменов того времени. Международное признание не заставило себя ждать: по итогам года она заняла четырнадцатое место в списке лучших спортсменов мира.

В СССР её успех был воспринят как нечто особенное - не только спортивное достижение, но и культурное событие. В честь двух известных гимнасток - Елены Давыдовой и Елены Наймушиной - даже был выведен и назван новый сорт цветка, что подчёркивало уважение и любовь со стороны соотечественников.

Победу на Олимпиаде Давыдова одержала ровно за две недели до своего девятнадцатилетия. Для гимнастики того времени это было почти зрелым возрастом: большинство абсолютных чемпионок выигрывали свои титулы в более юные годы. Давыдова стала исключением, доказав, что уверенность, опыт и стабильность могут играть не меньшую роль, чем юношеская лёгкость и задор.

В 1981 году она продолжила блистать. 3 июля в швейцарском Монтре проходило торжественное празднование столетнего юбилея Международной федерации гимнастики (FIG). Среди почётных гостей и участников была и Давыдова. Её попросили исполнить свои знаменитые вольные упражнения, и она сделала это дважды - оба раза с прежней лёгкостью, демонстрируя безупречную технику и артистизм.

Август того же года стал триумфальным: на международном турнире в Турции Елена вновь показала, что остаётся в числе лучших. Она уверенно победила в личном зачёте и выиграла почти во всех видах программы - в опорном прыжке, на брусьях, в вольных упражнениях и разделила первое место на бревне. Особенно яркими были её выступления на брусьях и в вольных упражнениях - судьи поставили за них по 10 баллов, что тогда по-прежнему считалось почти недосягаемым идеалом.

Соперницы уступали ей заметно. Шапошникова проиграла Давыдовой 0,35 балла, Наталья Юрченко - 0,8 балла, а Стелла Захарова, чемпионка мира 1980 года, - целый балл. Эти итоги ещё раз подтвердили, что Давыдова не была «гимнасткой одного триумфа». Она удерживала пик формы, совершенствовала технику и с каждым выходом на помост доказывала, что её олимпийское золото - не случайность, а результат таланта, настойчивости и настоящего мастерства.

В 1981 году Елена Давыдова продолжала уверенно удерживать статус одной из ведущих гимнасток страны и мира. На чемпионате СССР она стала абсолютной чемпионкой, завоевав «золото» в многоборье. Кроме того, она блестяще выступила в вольных упражнениях и на бревне, где также поднялась на высшую ступень пьедестала, и добавила к своим наградам бронзовую медаль на брусьях. Это было подтверждением её стабильности и универсальности - она оставалась сильной во всех дисциплинах.

В том же году состоялось и её последнее крупное международное соревнование - чемпионат мира. Несмотря на травму шеи, полученную в предварительном этапе, Давыдова проявила настоящую волю и профессионализм, выступив во всех четырёх финалах отдельных упражнений. В личном зачёте она завоевала «бронзу», уступив только двум спортсменкам. Она была единственной гимнасткой турнира, которая вышла во все финалы. В вольных упражнениях ей удалось взять «серебро», а на брусьях - ещё одну «бронзу». В опорном прыжке она боролась за «золото», но не смогла в полной мере выполнить уникальный элемент, придуманный ею самой. Этот прыжок был настолько сложным, что его аналогов не существовало даже в мужской гимнастике - Давыдова стала первой и единственной гимнасткой, осмелившейся на такой уровень риска.

Признание не заставило себя ждать. В октябре 1981 года International Gymnast (IG) - один из самых авторитетных журналов мира в области гимнастики - выбрал Давыдову как модель для нового фирменного значка и футболки. Британские читатели дважды подряд - в 1980 и 1981 годах - назвали её «гимнасткой года». А в национальных чемпионатах Великобритании среди женщин в 1982 году она была признана любимой гимнасткой участниц, а годом позже - второй в этом неформальном рейтинге. Это было особенно показательно, ведь в условиях «железного занавеса» советские спортсменки редко становились объектами столь искреннего и массового международного восхищения.

Несмотря на явный потенциал для продолжения карьеры, Давыдова завершила активные спортивные выступления в конце 1982 года. Тем не менее, она продолжала выступать в составе сборной на показательных выступлениях до 1984 года, оставляя неизгладимое впечатление на публику своим стилем, артистизмом и уникальной техникой. Её имя уже тогда стало синонимом высокого класса в мировой гимнастике.

После завершения спортивной карьеры

Елена Давыдова поступила в аспирантуру института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (Ленинград) и позже там же защитила диссертацию на учёную степень кандидата педагогических наук по теме «Нетрадиционная подготовка лучших гимнастов для соревнований». В 1987 году Давыдова начала тренерскую работу и была международным судьёй. Она начала свою карьеру тренера с ленинградской школы олимпийского резерва и была тренером советской национальной команды по спортивной гимнастике.

После завершения спортивной карьеры Елена Давыдова не покинула гимнастику. В 1991 году она вместе с семьёй эмигрировала в Канаду, где продолжила работу уже в новом качестве - как тренер. Она стала главным наставником в клубе Gemini Gymnastics в городе Ошава, провинция Онтарио. Этот клуб был создан по инициативе родителей и имел некоммерческий статус, но благодаря Давыдовой вскоре стал известен во всей стране как один из самых успешных. Под её руководством выросло немало талантливых гимнасток, среди которых - Стефани Капукитти, Сара Дигэн, Дэниелл Хикс, Кэтрин Ферхерст, Кристина Факулик, Бритни Хэбиб и Надежда Келси.

Давыдова быстро стала одной из ключевых фигур в системе канадской гимнастики. В 1995 году она была назначена тренером по упражнениям на бревне в национальной сборной на чемпионате мира, а в 2002 году вошла в число наставников женской сборной Канады на Играх Содружества.

Её профессионализм дважды отмечался национальной федерацией - её называли тренером года по спортивной гимнастике.

В 2005 году она получила приглашение от Ассоциации тренеров-женщин Канады для разработки учебной программы подготовки спортсменок сборной страны, а также показала себя как судья - получила самые высокие оценки на соревнованиях. Уже в июне 2006 года Давыдова получила высшую тренерскую категорию Международной федерации гимнастики (FIG). По состоянию на 2007 год, она оставалась единственной женщиной в мире, кто одновременно был олимпийской чемпионкой и обладал этим высшим званием тренера.

Её вклад в спорт признан и на международной арене. В публикации FIG 1991 года её имя включено в список из восемнадцати гимнасток, которые внесли особый вклад в развитие мировой гимнастики. Она также упоминается на сайте журнала International Gymnast в числе «Легенд гимнастики» - в этот почётный список включены всего пятнадцать спортсменок.

В 1994 году, на церемонии открытия чемпионата мира в Брисбене, Елена была приглашена в числе самых известных гимнастов в истории. Через два года её вновь признали - она была приглашена организационным комитетом Олимпиады в Атланте и встретилась там с президентом США Биллом Клинтоном.

В 2000 году Давыдова вошла в символический календарь тысячелетия, составленный Международной федерацией гимнастики.

Особым признанием её заслуг стало включение в Международный зал славы гимнастики (International Gymnastics Hall of Fame) 11 мая 2007 года. Это наивысшая форма признания в мире гимнастики, сопоставимая с Нобелевской премией в этой области. В почётном тексте о её включении в зал славы подчёркивается её новаторский подход и уникальный вклад в развитие и технику спортивной гимнастики.

Рост гимнастки Елены Давыдовой: 148 сантиметров.

Личная жизнь гимнастки Елены Давыдовой:

Муж - Павел Филатов, тренер по боксу. Поженились 1 июня 1983 года.

В браке родились два сына: Дмитрий (род. 21 февраля 1985) и Антон (28 июня 1995).

Семья переехала в Канаду в 1991 году.

Спортивные достижения гимнастки Елены Давыдовой:

Олимпийские игры

Золото - Москва 1980 - команда

Золото - Москва 1980 - многоборье

Серебро - Москва 1980 - бревно

Чемпионаты мира

Золото - Москва 1981 - команда

Серебро - Москва 1981 - вольные

Бронза - Москва 1981 - многоборье

Бронза - Москва 1981 - брусья

последнее обновление информации: 05.08.2025

© Сбор информации, авторская обработка, систематизация, структурирование, обновление: администрация сайта stuki-druki.com.