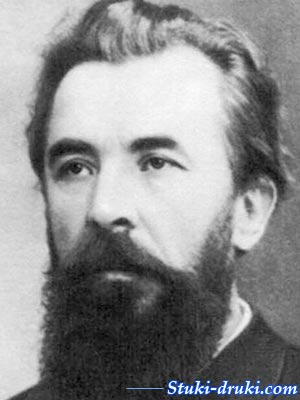

Николай Склифосовский: биография, новости, личная жизнь

Возраст: 189 (со дня рождения)

Возраст смерти: 68 лет

Николай Васильевич Склифосовский. Родился 25 марта (6 апреля) 1836 года на хуторе Карантин Херсонской губернии (ныне Дзержинское в ПМР) - умер 30 ноября (13 декабря) 1904 года в усадьбе Яковцы Полтавской губернии. Русский военный врач, хирург, новатор. Доктор медицины (1863). Директор Императорского клинического института Великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге (1893). Автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости.

Николай Склифосовский родился 25 марта (6 апреля) 1836 года на хуторе Карантин Херсонской губернии (ныне поселок Дзержинское в Дубоссарском районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) в многодетной семье мелкопоместного дворянина.

Брат - Трофим Васильевич Склифосовский, коллежский асессор, гласный Городской думы Одессы.

Брат - Василий Васильевич Склифосовский, железнодорожник, первый начальник станции Минск.

Происхождение

Семья Николая Склифосовского жила в хуторе с необычным названием - Карантин. Оно возникло не случайно: именно здесь когда-то располагалась карантинная станция, предназначенная для защиты от распространения опасных инфекций. На станцию поступали товары, привезённые из-за границы в Херсонскую губернию, и всё - от продуктов растительного происхождения до животных - подвергалось тщательной проверке и обеззараживанию.

Кроме того, на территории хутора в конце XVIII века находился тыловой госпиталь для военнослужащих Русской императорской армии, больных инфекционными заболеваниями. Госпиталь был создан по распоряжению Александра Васильевича Суворова-Рымникского во время его военных кампаний в 1789 году.

Фамилия предков Склифосовского по отцовской линии звучала как Склифос (Sclifos). Отец будущего врача, Василий, видоизменил её после того, как принял миропомазание в Русской православной церкви города Дубоссары. Именно там крестили и младенца Николая - девятого ребёнка в большой семье.

Жизнь семьи складывалась тяжело: после смерти жены Василий, занимавший скромную должность письмоводителя в Дубоссарской карантинной конторе, остался один с двенадцатью детьми. В разгар эпидемии холеры он был вынужден отдать младших в одесский приют, а вскоре заболел и сам. Болезнь надломила его, и спустя несколько лет он умер. Место его упокоения - кладбище в микрорайоне Лунга города Дубоссары.

С Василием Склифосовским связана ещё одна примечательная деталь: в год рождения Николая он вместе с другими работниками ратуши посадил у ручья возле старой больницы несколько дубов. Эти деревья, несмотря на прошедшие столетия, сохранились и до наших дней, став живым напоминанием о его семье. А вот родительский дом Николая не уцелел - он сгорел в годы Гражданской войны 1917–1922 годов.

Образование

Николай Склифосовский получил среднее образование в Одессе, окончив мужскую гимназию № 2 в 1854 году с серебряной медалью. В гимназические годы он не только учился, но и зарабатывал на жизнь частными уроками. Возможно, именно ранние трудности семьи, судьбы отца и матери подтолкнули его к будущему выбору профессии врача.

В 1855 году Склифосовский поступил на медицинский факультет Московского университета. Обучение проходило в непростых условиях: он жил на скромную стипендию, назначенную Одесским приказом общественного призрения. Несмотря на материальные сложности, Николай был одним из лучших студентов факультета, особенно увлекался хирургией, и уже тогда проявлял исключительные способности. В 1859 году он окончил университет с отличием, получив степень лекаря.

Вернувшись в Одессу, Склифосовский начал работать ординатором в хирургическом отделении городской больницы. Его усердие и знания быстро обратили на себя внимание, и через несколько лет ему предложили должность главного врача. Однако Николай отказался от административной карьеры, предпочтя практическую работу у постели больного.

В том же 1859 году, проезжая через Дубоссары, он по предложению начальника Херсонской губернии временно исполнял обязанности главного врача городской больницы, заменяя заболевшего коллегу. С 23 августа по 8 сентября он руководил лечебным заведением и медицинской помощью в городе.

Научную степень доктора медицины Склифосовский получил в 1863 году в Императорском Харьковском университете, защитив диссертацию «О кровяной околоматочной опухоли». Уже в следующем году он был направлен за границу для продолжения образования.

С 1864 по 1866 годы Николай находился в ведущих медицинских центрах Европы. В 1866–1867 годах он работал в Германии: в патологоанатомическом институте профессора Рудольфа Вирхова и хирургической клинике профессора Бернгарда фон Лангенбека. Кроме того, он имел уникальный опыт практической работы в прусской армии - на перевязочных пунктах и в военных лазаретах. Позже Склифосовский продолжил обучение во Франции, где сотрудничал с Кломартом и посещал клинику Нелатона, а затем в Англии и Шотландии - у профессора Симпсона.

Эти годы стали важнейшими в его становлении: он впитал опыт ведущих европейских хирургов и познакомился с передовыми медицинскими школами, что впоследствии сделало его одним из самых авторитетных и новаторских хирургов России.

После возвращения из заграничной командировки Николай Склифосовский вновь обосновался в Одессе, где возглавил хирургическое отделение городской больницы. Здесь он быстро приобрёл известность как талантливый и энергичный хирург, совмещавший блестящую практику с активной научной деятельностью. Его статьи регулярно появлялись в медицинских журналах, а целая серия трудов, позже собранных в диссертации К. Э. Лопатто «Кафедра хирургической патологии при Императорской военно-медицинской академии» (1898), закрепила его репутацию учёного.

Именно благодаря этим публикациям и высокому авторитету в профессиональной среде, в начале 1870 года, по рекомендации Н. И. Пирогова, Склифосовский был приглашён на кафедру хирургии Императорского Киевского университета. В том же году он получил свою первую государственную награду - орден Святой Анны 3-й степени.

Уже в 1871 году его деятельность получила дальнейшее развитие: Николая Васильевича перевели на кафедру хирургической патологии Императорской медико-хирургической академии в Петербурге. Здесь он не только преподавал, но и активно оперировал, передавая студентам практические навыки. Одновременно он вёл курс хирургии и на Высших женских медицинских курсах, что стало важным шагом в деле женского медицинского образования в России.

На этот период пришлись его значимые научные публикации, отражавшие прогрессивные подходы в хирургии. Среди них - «Резекция обеих челюстей» («Военно-медицинский журнал», 1873), «Оперативное лечение неподвижности коленного сочленения» («Протоколы Общества русских врачей», 1873–1874), «Вырезывание зоба», «Сосочковое новообразование яичника (papilloma). Иссечение его» (1876) и ряд других исследований.

Помимо преподавания и научной работы, Склифосовский принимал участие в реальной врачебной практике в условиях военных действий. В 1876 году он четыре месяца провёл в военных лазаретах Российского Красного Креста в Черногории, а затем - на Дунае, оказывая помощь раненым и совершенствуя хирургическую технику в полевых условиях. Его деятельность была отмечена новой наградой: в 1874 году он стал кавалером ордена Святой Анны 2-й степени.

Участие в войнах

Николай Склифосовский не ограничивался работой в университетах и клиниках - значительную часть его профессионального пути составила деятельность на полях сражений. Он участвовал в нескольких войнах, каждая из которых стала для него школой мужества и мастерства.

Во время австро-прусской войны 1866–1868 годов, находясь на стажировке за границей, Склифосовский работал полковым врачом в составе действующей прусской армии. В годы франко-прусской войны 1870–1871 годов он уже выступал в роли врача-хирурга в военных госпиталях, оказывая помощь раненым в тяжелейших условиях.

Позже Николай Васильевич участвовал в сербско-черногорско-турецкой войне 1876 года, а затем - в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, где служил военно-полевым хирургом, хирургом-консультантом госпиталей и ведущим хирургом Русской императорской армии. Опыт четырёх кровопролитных кампаний дал ему уникальные знания, позволившие значительно усовершенствовать методы лечения огнестрельных ранений и переломов.

Его практические наработки не только повысили уровень военно-полевой хирургии в России, но и принесли Склифосовскому широкую известность за рубежом, закрепив за ним репутацию одного из крупнейших хирургов своего времени.

Заслуги врача были отмечены высокими наградами: в 1876 году он получил Черногорский орден Князя Даниила I, а в 1877 году - орден Святого Владимира 3-й степени с мечами.

Богатый опыт военной медицины нашёл отражение и в научных трудах Склифосовского. Он опубликовал целый ряд работ, посвящённых военно-санитарному делу, в том числе «Перевозка раненых на войне» («Медицинский вестник», 1877), «Наше госпитальное дело на войне», где подробно рассматривал успехи санитарной службы и указывал на вред дуализма власти в медицинском управлении, а также статью «В госпиталях и на перевязочных пунктах во время Турецкой войны» и другие исследования. Эти публикации стали ценнейшим вкладом в развитие военной медицины и санитарного дела в России.

Педагогическая работа

В 1878 году Николай Склифосовский был назначен на кафедру академической хирургической клиники, где продолжил сочетать преподавательскую и клиническую работу, используя огромный практический опыт, накопленный в войнах.

С 1880 года Николай Склифосовский работал в Московском университете на должности экстраординарного профессора кафедры факультетской хирургической клиники. Его талант и опыт быстро нашли признание, и в 1882 году он стал ординарным профессором кафедры хирургической факультетской клиники, а также в 1882–1888 годах занимал пост декана медицинского факультета Императорского Московского университета.

Научные достижения

Под руководством Склифосовского университетская клиника превратилась в одну из лучших в России, а со временем приобрела известность и в Европе. Он внедрил строгие меры антисептики, что стало революционным шагом для хирургии того времени. Врачи и все присутствующие при операциях были обязаны носить чистые халаты, тщательно мыть руки и обеззараживать инструменты. Эти меры существенно снизили риск послеоперационных осложнений и заражений крови, которые в то время были частой причиной смертности.

Пример московской университетской клиники оказал сильное влияние на всю медицинскую практику города: другие больницы последовали её примеру, а антисептические методы постепенно внедрялись повсеместно. Таким образом, Склифосовский не только поднял престиж своей клиники, но и внес важный вклад в развитие безопасной хирургии в России.

В 1879 году Николай Склифосовский совершил важнейший прорыв в российской хирургии: он произвёл первую в стране успешную гастростомию на человеке, прооперировав пациента, страдавшего раком пищевода. Этот успех не только подтвердил мастерство хирурга, но и открыл новые возможности для лечения сложных заболеваний пищеварительной системы.

В конце 1870-х и в первой половине 1880-х годов Склифосовский сосредоточил усилия на внедрении антисептики и асептики в отечественную хирургическую практику. До него в России антисептику изучали и применяли Н. И. Пирогов, Э. Бергманн, К. К. Рейер, однако её методы не получили широкого распространения. Подобно многим европейским странам, российское медицинское сообщество критиковало новые подходы, считая их сложными или излишними.

Благодаря авторитету и личному примеру Склифосовского, антисептика постепенно стала стандартом в хирургии. Он добился того, что московские клиники начали систематически применять меры по предотвращению инфекции: врачам и ассистентам предписывалось надевать чистые халаты, тщательно обрабатывать руки и инструменты. Этот подход значительно снизил послеоперационную смертность и осложнения.

В 1885 году на I Всероссийском Пироговском съезде врачей Склифосовский выступил с блестящей речью в защиту антисептических и асептических методов лечения ран. Его выступление произвело сильное впечатление и стало важной вехой в утверждении новых стандартов хирургии по всей Российской империи, закрепив за ним репутацию одного из ведущих хирургов своего времени.

В 1883 году Николай Васильевич Склифосовский стал одним из учредителей Русского хирургического общества, также известного как Пироговское общество, и с того же года по 1894 год возглавлял его в качестве председателя. Его заслуги были отмечены в 1887 году высшей - первой степенью - ордена Святой Анны.

Стремление Склифосовского к общественному служению проявилось в реализации крупного проекта - создании Клинического городка Императорского Московского университета на Девичьем поле. Строительство продолжалось десять лет, с 1887 по 1897 год, и стало значимым событием в медицинской жизни столицы. На базе медицинского факультета была сформирована комиссия под председательством декана Склифосовского, которая к февралю 1886 года подготовила детальный план-проект будущего городка. При разработке проекта учитывались новейшие отечественные и зарубежные достижения в организации клиник и больниц.

Используя свой высокий авторитет в столице, Склифосовский сумел привлечь крупные пожертвования среди купечества, что позволило оснастить клиники городка по самым современным европейским стандартам. На базе этих клиник профессор создал крупную клиническую школу, где воспитал многочисленных учеников, внесших значительный вклад в развитие отечественной хирургии.

С момента открытия городка в 1890 году и до своего перевода в Санкт-Петербург в 1893 году Склифосовский возглавлял факультетскую хирургическую клинику, превращая её в центр передовой медицинской практики и науки.

В 1891 году Склифосовский получил чин Тайного советника, что по рангу соответствовало званию генерал-лейтенанта в армии. Этот высокий государственный пост отражал не только его заслуги в медицине, но и признание значимости его деятельности для страны.

В 1893 году он возглавил Императорский клинический институт Великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге, продолжая развивать отечественную хирургию и медицинское образование. В этот период Склифосовский также издавал журнал «Летописи русской хирургии», где публиковались работы ведущих специалистов, а сам он активно участвовал в формировании научного дискурса по хирургии в России.

Его заслуги были отмечены государственными наградами: в 1896 году он получил орден Святого Владимира 2-й степени, а в 1899 году стал почётным членом Московского университета. На начало XX века Склифосовский получал жалованье и пенсионные выплаты в сумме 6000 рублей в год.

За свою жизнь написал свыше семидесяти научных работ, охватывающих широкий спектр вопросов медицины - от хирургии и военной медицины до антисептики и асептики. Его исследования и публикации оказали значительное влияние на развитие отечественной и мировой хирургии, закрепив за ним статус одного из крупнейших хирургов своего времени.

Смерть Николая Склифосовского

В последние годы жизни перенес инсульт. В 1902 году он покинул Санкт-Петербург и переехал на усадьбу в селе Яковцах, которую приобрёл ещё в 1884 году в окрестностях Полтавы. Немного оправившись от болезни, Склифосовский увлёкся садоводством, стараясь проводить время на свежем воздухе и заниматься любимым делом.

Однако улучшение оказалось недолгим. 30 ноября (13 декабря) 1904 года Николай Васильевич скоропостижно скончался в возрасте 68 лет. Похороны состоялись на погосте Свято-Богородичной церкви села Яковцы, недалеко от места знаменитой Полтавской битвы - символического и исторически значимого края, к которому был привязан и его жизненный путь.

Наследие Николая Васильевича Склифосовского продолжает жить и по сей день, а его имя стало символом отечественной хирургии и медицинской науки. В 1923 году в Москве был назван Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, что стало первым значительным шагом в увековечении его памяти.

В 1961 году, к 125-летию со дня рождения Склифосовского, в СССР была выпущена памятная почтовая марка, выполненная художником В. Завьяловым, тиражом в три миллиона экземпляров. В 1979 году в Полтаве установлен гранитный бюст Склифосовского на постаменте в сквере областной клинической больницы, ставший местом памяти и уважения к великому хирургу.

В Приднестровской Молдавской Республике его имя также почитают: в 2001 году выпущена памятная серебряная монета номиналом 100 рублей с изображением Склифосовского, а в 2006 году - почтовая марка, приуроченная к 170-летию со дня рождения учёного. С 2015 года в Дубоссарах организован сбор средств на установку памятника Склифосовскому в честь его юбилея, по инициативе государственной администрации и местных общественных организаций.

12 октября 2018 года в Москве на Большой Пироговской улице был открыт памятник Н. В. Склифосовскому, приуроченный к 260-летию Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, где он был одним из ключевых деятелей. Кроме того, в университете действует Институт клинической медицины имени Н. В. Склифосовского, продолжающий дело выдающегося хирурга и преподавателя, формируя новое поколение врачей и исследователей.

Личная жизнь Николая Склифосовского:

Дважды был женат.

Первая жена - Елизавета Густавовна Склифосовская (в девичестве Морген, 1846-1870). Умерла в возрасте 24 лет от тифа.

У них родилось трое детей: Ольга (1865-1960), Николай (1866-1909), Константин (1869-1892).

Дочь Ольга Николаевна Склифосовская-Яковлева (1865-1960) похоронена в Москве на кладбище Донского монастыря, рядом похоронен её муж Яковлев Михаил Павлович (1855-1930), хирург и ассистент Склифосовского. Они проживали в Москве на Арбате. Их дочь Наталия (в замужестве Биркетт, 1894-1978) эмигрировала в Великобританию, где и сейчас живут её потомки.

Сын Николай Николаевич Склифосовский - полковник, герой русско-японской войны, скончался в Лозанне (Швейцария) от туберкулеза.

Сын Константин Николаевич Склифосовский был юристом, скончался от воспаления легких в Ялте, где и похоронен.

Вторая жена - Софья Александровна Склифосовская (в девичестве Шильднер-Шульднер, 1852-1919), лютеранского вероисповедания (с 1914 года - в православье). Она была убита в имении Яковцы 4 (17) октября 1919 года.

В браке родилось шестеро детей:

- Тамара (в замужестве Терская, 1888-1919), убита в имении Яковцы в 1919 году вместе с матерью;

- Борис (1879-1887);

- Вадим (1885), скончался в возрасте 6-ти месяцев;

- Александр (1882-1905);

- Владимир (1874-1890, скончался в Москве от туберкулеза почек);

Дочь - Мария (1876 г.р.).

Образ Николая Склифосовского в кино:

2011 - Институт благородных девиц - в роли Николая Склифосовского актер Андрей Градов

последнее обновление информации: 11.09.2025

© Сбор информации, авторская обработка, систематизация, структурирование, обновление: администрация сайта stuki-druki.com.