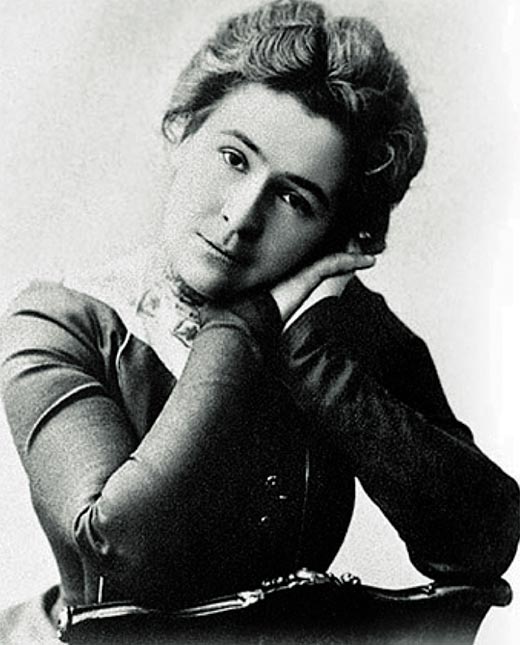

Ольга Книппер-Чехова: биография, новости, личная жизнь

Возраст: 157 (со дня рождения)

Возраст смерти: 90 лет

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (урожденная Книппер). Родилась 9 (21) сентября 1868 года в селе Кокман Вятской губернии - умерла 22 марта 1959 года в Москве. Русская и советская актриса. Заслуженная артистка Республики (1923). Народная артистка Республики (1928). Народная артистка СССР (1937). Жена писателя Антона Павловича Чехова.

Ольга Книппер родилась 9 (21 по новому стилю) сентября 1868 года в селе Кокман в окрестностях города Глазова Вятской губернии.

Отец - Леонард Августович Книппер (1838-1894), уроженец Вены, по отцу эльзасский немец, по матери имел венгерские корни. Был инженером-технологом. В 1864 году отправился работать на винокуренный завод в село Кокман Глазовского уезда Российской империи.

Мать - Анна Ивановна Книппер (урождённая Зальца; 1850-1919). Камерная певица и музыкальный педагог, профессор Московского филармонического училища.

Старший брат - Константин Леонардович Книппер (1866-1924), инженер-путеец, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Младший брат - Владимир Леонардович Нардов (1876-1942), оперный певец и режиссёр оперного театра, заслуженный артист РСФСР (1933).

Племянники - Ада Константиновна Книппер, учитель русского языка; Лев Константинович Книппер (1898-1974), композитор, народный артист РСФСР (1974); Ольга Константиновна Чехова (урождённая Книппер; 1897-1980), русская и немецкая актриса театра и кино; Владимир Владимирович Книппер (1924-1996), журналист, мемуарист, руководитель молодёжных театров.

В 1871 году ее семья переехала в Москву, где Ольга и выросла.

Ольга Книппер с детства мечтала о сцене, но её путь к театру оказался непростым. Она окончила частную женскую гимназию и, как сама вспоминала, долгое время «жила барышней» - с присущей тому времени неторопливостью и ограничениями. Отец был категорически против её увлечения театром - он хотел видеть дочь переводчицей или художницей, но никак не актрисой. После его внезапной смерти Книппер пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь: она давала частные уроки музыки.

Интерес к сцене не угасал. Ольга участвовала в любительских спектаклях и даже попыталась поступить к Александру Ленскому - признанному мастеру сцены Малого театра. Но тот, к её разочарованию, не разглядел в ней актёрского дарования.

Тем не менее, в 1895 году Книппер удалось поступить в Московское императорское театральное училище. Однако и там ей не повезло - её отчислили, чтобы освободить место для родственницы одной из актрис Малого театра. Это могло бы сломать многих, но не её.

В том же году она поступила в Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, где шли трёхгодичные драматические курсы под руководством Владимира Немировича-Данченко. Именно здесь она обрела настоящую театральную школу, училась вместе с будущими великими - в том числе с Всеволодом Мейерхольдом.

Когда в 1898 году по инициативе Немировича-Данченко и Константина Станиславского был создан Московский художественный театр, Ольга Книппер сразу вошла в его состав. Её дебют на сцене МХТ состоялся в спектакле «Царь Фёдор Иоаннович», где она сыграла царицу Ирину - именно в этом образе её впервые увидел Антон Чехов, не отрывая глаз во время репетиции.

С этого момента начался путь Книппер как одной из главных актрис Художественного театра и как женщины, навсегда вошедшей в историю - не только театра, но и великой любви.

«Чеховская женщина»

Ольга Книппер-Чехова стала не просто актрисой, исполнявшей роли в пьесах Антона Павловича - она стала голосом его героинь, их душой, их живым воплощением. Именно она первой примерила на себя образ Аркадиной в «Чайке» и сделала эту роль канонической. Вслед за ней были Елена Андреевна в «Дяде Ване», Маша в «Трёх сёстрах», Сарра в «Иванове», Раневская в «Вишнёвом саде». Все эти героини были различны, но в каждой Книппер находила ту тонкую, почти незаметную внутреннюю нить, которая связывала их между собой - нить чеховской интонации, чеховского взгляда на человека.

Уникальный стиль игры Ольги Леонардовны сочетал в себе строгость и утончённость, силу и внутреннюю сдержанность. Её аристократическая манера не была внешней формальностью - она рождалась из глубинного понимания психологической сути персонажа. Сценическое молчание у неё порой значило больше, чем самые проникновенные монологи. Она умела наполнять паузы смыслом, а взглядом передавать целые эмоциональные сцены.

Сотрудничество Книппер с МХТ стало для неё не просто карьерой - оно стало судьбой. Станиславский и Немирович-Данченко видели в ней незаменимую исполнительницу, а Чехов - своего творческого союзника. Он писал для неё, зная, что именно она сможет точно и деликатно донести до зрителя все нюансы и оттенки его героинь. Их родство - творческое и личное - сделало сцены МХТ ареной великого искусства, в котором слились слово и чувство, мысль и тишина.

Ольга Книппер-Чехова навсегда осталась в истории как создательница чеховских женщин - не только по факту первенства, но и благодаря своей поразительной способности понимать Чехова как никто другой. Каждая её роль была не просто исполнением, а глубоким проживанием - искренним, тонким, живым.

Ольга Книппер-Чехова не просто играла чеховских героинь, она проживала их судьбы как свои собственные, создавая на сцене живые, дышащие образы, полные внутреннего движения и скрытой боли. Она первой постигла сложность и парадоксальность чеховской женщины: та была одновременно сильной и хрупкой, лукавой и наивной, исполненной жгучей тоски и, в то же время, светлого мироощущения.

В каждой своей роли Книппер чувствовала не только слова, но и тени между строк. Она ловила намёки, следила за деталями, впитывала бытовые мелочи, чтобы насытить ими образ - не перегрузить, не подчеркнуть, а лишь едва обозначить, дать зрителю возможность почувствовать глубину. И в этом была её настоящая магия. Как и Чехов, она любила недосказанность, но в этой недосказанности прятались целые вселенные. Каждое движение, взгляд, интонация становились частью тщательно выстроенного художественного мира.

Читая с эстрады его прозу, Книппер сохраняла ту же интонацию - сдержанную, почти холодную, не стараясь очаровать, не стремясь к эффекту. В её чтении звучала не актёрская демонстрация, а размышление, уважение к слову, строгость по отношению к себе как к его проводнику. Она читала «Шуточку» и «Рассказ г-жи NN» так, будто хотела не столько рассказать, сколько поделиться настроением, передать ускользающее чувство горечи и красоты.

Она была не просто исполнительницей - она была частью этого текста, частью той атмосферы, что рождается на грани молчания и речи. Её сцена никогда не была громкой - но она всегда была полной. Полной смысла, чувства, света и боли. И, может быть, именно в этом и заключалась её абсолютная творческая честность перед Чеховым - она не играла, она существовала в его мире.

С начала двадцатых годов в жизни Ольги Книппер-Чеховой наступил новый этап - сложный, насыщенный, порой тревожный. В тяжёлые послереволюционные годы, с 1919 по 1922, она входила в так называемую качаловскую группу - театральный коллектив под руководством Василия Качалова, с которым гастролировала по югу России. Эти поездки стали для артистов не только способом сохранить театр и поддержать публику, но и настоящим испытанием на прочность - как творческую, так и человеческую.

В те же годы труппа выступала и за границей, в частности, в Болгарии. Зрительский интерес за рубежом оказывался непредсказуемым - спектакли принимали не всегда тепло. И тогда, по совету одного из организаторов гастролей, на афишах рядом с фамилией Книппер появилась прибавка - «Чехова». Имя великого писателя сразу привлекло внимание публики, залы начали заполняться. С тех пор двойная фамилия Книппер-Чехова закрепилась за актрисой навсегда - как знак её глубокого духовного и творческого родства с Антоном Павловичем.

Позднее Книппер-Чехова участвовала и в масштабной двухгодичной гастрольной поездке Московского художественного театра по Европе и Соединённым Штатам. Это была не просто серия выступлений - это был культурный дипломатический жест, попытка рассказать миру о русской драме, о театре, который умел говорить о самых тонких движениях человеческой души. И в этом рассказе голос Ольги Книппер-Чеховой звучал особенно ясно - как голос женщины, навсегда сохранившей в себе Чехова.

Ольга Книппер-Чехова и Василий Качалов

После возвращения на Родину Ольга Книппер-Чехова вновь встала на сцену Московского Художественного театра, которому оставалась верна всю свою жизнь. Она не только продолжала играть свои прежние, уже ставшие легендарными роли в пьесах Чехова, но и с годами обогащала свой репертуар новыми образами, в которых раскрывались иные грани её таланта.

Она исполнила Василису в пьесе «На дне» - образ суровой, внутренне надломленной женщины, несущей в себе безмолвную трагедию. В «Смерти Пазухина» выступила в роли Живоедовой - яркой, ироничной, точно схваченной характерной фигуры. Убедительно передала и нравственное двоемыслие Турусиной в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты». В «Провинциалке» она стала Дарьей Ивановной - женщиной из мелкопоместной среды, полной житейской правды и скрытой боли. А в «Хозяйке гостиницы» сыграла Гортензию - легко, изящно, с теми интонациями, которые напоминали о лучших традициях театра комедии.

Каждая новая роль становилась для неё не просто работой, а попыткой проникнуть в суть человеческой натуры - будь то трагизм, ирония, страсть или одиночество. Её сценическое мастерство продолжало расти, и зрители видели в ней не только живую связь с эпохой Чехова, но и мудрую актрису, прошедшую путь от юной дебютантки до истинной легенды сцены.

Театральные работы Ольги Книппер-Чеховой:

- Царица Ирина – «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого, 1898;

- Мирандолина – «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони;

- Аркадина – «Чайка» А. П. Чехова, 1898;

- Елена Андреевна – «Дядя Ваня» А. П. Чехова, 1899;

- Анна Маар – «Одинокие» Г. Гауптмана, 1899;

- Виола – «Двенадцатая ночь» Шекспира, 1899;

- Лель – «Снегурочка» А. Н. Островского, 1900;

- Майа – «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся» Г. Ибсена, 1900;

- Маша – «Три сестры» А. П. Чехова, 1901;

- Широкова – «В мечтах» В. И. Немировича-Данченко, 1901;

- Сарра – «Иванов» А. П. Чехова, 1901;

- Елена – «Мещане» М. Горького, 1902;

- Настя – «На дне» М. Горького, 1902;

- Лона – «Столпы общества» Г. Ибсена, 1903;

- Раневская – «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, 1904;

- Мелания – «Дети солнца» М. Горького, 1905;

- Истина – «Привидения» Г. Ибсена, 1905;

- Графиня-внучка – «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1906;

- Терезита – «Драма жизни» К. Гамсуна, 1907;

- Ребекка – «Росмерсхольм» Г. Ибсена, 1908;

- Ночь – «Синяя птица» М. Метерлинка, 1908;

- Анна Андреевна – «Ревизор» Н. В. Гоголя, 1908;

- Наталья Петровна – «Месяц в деревне» И. С. Тургенева, 1909;

- Фру Гиле – «У жизни в лапах» К. Гамсуна, 1911;

- Либанова – «Где тонко, там и рвется», 1912;

- Белина – «Мнимый больной» Мольера, 1913;

- Василиса – «На дне» М. Горького;

- Дарья Ивановна – «Провинциалка» И. Тургенева;

- Гортензия – «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони;

- Варвара – «Осенние скрипки» И. Сургучева;

- Живоедова – «Смерть Пазухина» М. Салтыкова-Щедрина;

- Турусина и Мамаева – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского;

- Надежда Львовна – «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, 1927;

- Графиня де Линьер – «Сёстры Жерар» В. Масса по мелодраме Деннери и Кормона «Две сиротки», 1927;

- Мария Александровна – «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому, 1929;

- Графиня Чарская – «Воскресение» по Л. Н. Толстому, 1930;

- Полина Бардина – «Враги» М. Горького, 1935;

- Г-жа Пернель – «Тартюф» Мольера, 1940;

- Забелина – «Кремлёвские куранты» Н. Погодина, 1943;

- Леди Маркби – «Идеальный муж» О. Уайльда, 1945;

Ольга Книппер-Чехова обладала редким умением создавать на сцене образы, полные глубины и нюансов, которые постепенно раскрывались перед зрителем. Её начальная строгость и сдержанность в игре порой воспринимались как излишняя сухость, но именно эти качества служили ей как актрисе основой для создания сложных, многогранных персонажей. Она не стремилась к внешней экспрессивности или ярким жестам, но в её внутренней работе была удивительная точность, которая позволяла зрителю увидеть каждое движение её героини, каждую эмоцию.

Роль Аркадиной в «Чайке» стала важной вехой в её карьере. Играя провинциальную актрису с её тщеславием, обострённым чувством собственного достоинства и в то же время с бесконечной жаждой признания, Книппер раскрыла все противоречия характера своей героини.

Аркадина, на первый взгляд, казалась поверхностной и эгоистичной, но в исполнении Книппер за её хрупкой самоуверенностью и высокомерными манерами скрывалась настоящая жизненная энергия, стремление к любви и успеху. Она была словно каботинка - актриса, которая, несмотря на свою высокомерность, искренне любила сцены и, как и Аркадина, не могла жить без публичного внимания.

С помощью этой роли Книппер ещё раз подтвердила свой удивительный талант: она могла не просто играть, но и создавать живых, дышащих персонажей, которые, несмотря на свою внешнюю сложность и строгость, были полны тонкой и в то же время мощной внутренней жизни.

Ольга Книппер-Чехова в своей роли Сарры в пьесе «Иванов» продемонстрировала уникальную способность вживаться в образ настолько глубоко, что каждый момент её игры ощущался как биография персонажа. Сарра, воплощённая ею, была не просто женщиной, привязанной к своему мужу, но целым миром, который продолжал жить воспоминаниями о прежнем, идеализированном Иванове - том, который победил её смелостью и дерзостью в юности. Эта привязанность к прошлому была не только её чувством, но и её трагедией, потому что она не могла (или не хотела) смириться с тем, что настоящая реальность кардинально изменила её отношение к жизни и мужу.

Книппер сыграла Сарру так, что зритель мог почувствовать, как она, несмотря на явные признаки разрыва, продолжают хранить верность образу мужчины, которого она когда-то любила. Это была любовь, которая осталась незаконченной, неосвежённой, но всё ещё живущей в её памяти. Для Сарры Иванов был тем же человеком, каким он был в их молодости, а её жизнь представляла собой постоянную борьбу между этим идеалом и реальностью, которую она так не желала признавать.

Когда на сцене появляется грустная ирония - как защитная реакция на собственные переживания, - зритель ощущает в ней трагизм отказа от признания горькой правды. И именно эта самоирония служила катарсисом для персонажа, пытаясь замаскировать её невыносимую боль, которая, в свою очередь, вскрывала глубину её эмоциональной боли и одиночества. В последней части пьесы, когда её борьба с правдой становится невыносимой, Сарра обречена на признание, что её прошлое и любовь, за которые она боролась, уже ушли навсегда. В этом непризнании и обнажении своих чувств Книппер мастерски раскрыла трагичность её судьбы.

Ольга Книппер-Чехова, несмотря на свою невероятную способность создавать на сцене образы с глубокой психологической проработкой, не всегда была довольна некоторыми своими ролями. Одной из таких была роль фру Гиле в пьесе Гамсуна «У жизни в лапах». Хотя эта роль и предоставляла актрисе большой драматический материал, она была для неё не слишком привлекательной. В отличие от многих актрис, которые бы с радостью приняли на себя роль, дающую возможность сыграть сцены с сильным эмоциональным зарядом, Книппер принимала её скорее по необходимости, чем с удовольствием.

Роль фру Гиле - певицы, ставшей женой буржуа, была характерной для мелодраматических произведений, и пьеса Гамсуна сама по себе не была высокой литературой. Однако, благодаря таланту Книппер, эта роль приобрела неожиданные оттенки трагизма. В её исполнении фру Гиле не стала обыкновенной жертвой обстоятельств, как могла бы быть, а обрела глубину и сложность. Монолог актрисы, произнесённый с потрясающей эмоциональностью, был наполнен болью и отчаянием, которые она вложила в эту героиню, не давая зрителю лёгкости восприятия.

Что касается её роли Варвары в «Осенних скрипках» Сургучева, то она тоже не была для Книппер любимой. Эта пьеса тоже не отличалась высоким литературным уровнем, и роль Варвары не давала актрисе достаточно пространства для творческой самореализации, но, тем не менее, она вновь использовала свою способность преодолеть слабости материала через свою собственную глубину и строгость формы.

Однако, именно в этих ролях Книппер продемонстрировала свой настоящий артистизм. Вместо того чтобы использовать легко доступные и «играющие на слезу» моменты, она отказалась от жалости к своим персонажам, несмотря на то, что пьесы открывали такие возможности. Книппер не стала жалеть своих героинь, не играла на жалости зрителей, а давала им возможность взглянуть на ситуацию трезво и беспощадно. В своей игре она избежала мелодраматизма и показала точность в передаче трагедии, чётко констатируя судьбы своих героинь, словно большим художником.

Эти роли, хоть и не принесли ей славы, которую она бы ожидала, тем не менее, являются важными в её репертуаре. Они продемонстрировали её искусство бороться с любыми ограничениями текста, внося в них свою творческую индивидуальность и глубину.

Смерть Ольги Книппер-Чеховой

В последние годы своей жизни Ольга Книппер-Чехова столкнулась с тяжелым испытанием - постепенно теряя зрение, она, тем не менее, не утратила интереса к жизни и к театру. Она продолжала слушать рассказы о театральных событиях, проявляя живой интерес к происходящему не только в МХАТ, но и в других театрах.

С потерей зрения, которая была для неё настоящей катастрофой, она лишалась своей любимой радости - медленного, вдумчивого чтения. Однако она переносила это с характерным для неё мужеством и стойкостью.

Однажды на вопрос, чем она теперь заполняет свой досуг, Ольга Леонардовна ответила: «Я играю про себя все свои чеховские роли». Это была её способность найти смысл в этой ситуации, заменив чтение воспроизведением ролей, которые она исполнила на сцене. Она продолжала внутренне проживать эти образы, возвращаясь к своему театральному наследию. При этом, как признавалась актриса, она стала осознавать, сколько ролей она сыграла не так, как могла бы, если бы была моложе или более зрячей.

Последнюю роль Ольга Книппер-Чехова исполнила 15 марта 1950 года в пьесе «Воскресение» по роману Льва Толстого. Свои последние годы она провела в одиночестве, а на сцену она вышла в последний раз 22 октября 1958 года, когда ей исполнилось девяносто лет, чтобы отметить этот юбилей.

Умерла 22 марта 1959 года в Москве. Похоронена рядом с мужем на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

В архиве Центрального телевидения сохранилась уникальная запись, запечатлевшая момент празднования 50-летнего юбилея МХАТ. На этом торжественном событии Иван Козловский и Сергей Лемешев исполнили дуэтом арию «Я люблю вас, Ольга» из оперы «Евгений Онегин», адаптированную и перефразированную в честь Ольги Книппер-Чеховой. Это было данью уважения единственной из основателей театра, которая дожила до юбилея.

Память о великой актрисе сохраняется в нескольких музеях и мемориальных комплексах, связанных с Чеховым и его наследием. В различных филиалах Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника - Доме-музее А. П. Чехова в Ялте (Белая дача) и Музее «Чехов и Крым» на даче Омюр - имеются тематические экспозиции, посвященные Ольге Книппер-Чеховой.

Наибольшее внимание ей уделено в музее, расположенном на даче Чехова и Книппер в Гурзуфе (ул. Чехова, 22). Эта дача, принадлежащая Чехову, после его смерти осталась в руках Ольги Леонардовны, которая сохранила права на дом даже после революции. Она последний раз посетила этот дом в 1953 году.

Личная жизнь Ольги Книппер-Чеховой:

В 1885 году Ольга познакомилась с братом своей подруги, молодым, но уже достаточно известным инженером Владимиром Шуховым. Их роман продолжался более двух лет, однако из-за того, что Ольга не нравилась матери Шухова, брак, в котором были уверены все родственники, так и не состоялся.

Во время учебы в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества ее любовником был Владимир Немирович-Данченко.

Муж - Антон Павлович Чехов (1860-1904), русский писатель, прозаик, драматург. Общепризнанный классик мировой литературы.

Знакомство Антона Чехова и Ольги Книппер началось с искры, которая едва ли казалась судьбоносной - но именно она положила начало одной из самых трогательных и противоречивых историй любви в русской литературе.

Это случилось осенью 1898 года, когда Чехов пришёл в Московский Художественный театр на репетицию пьесы Алексея Толстого «Царь Фёдор Иоанович». Его целью было познакомиться с актёрами - ведь совсем скоро предстояло ставить его «Чайку». Однако всё внимание писателя оказалось приковано к одной актрисе. Её звали Ольга Леонардовна Книппер, и она играла роль царицы Ирины. Чехов был очарован - её голос, её благородная осанка, душевность игры произвели на него сильнейшее впечатление. Позже он признался в письме: «Ирина великолепна. Даже в горле чешется - так хорошо». И добавил - «если бы остался в Москве, влюбился бы в неё». Как выяснилось, влюбился - несмотря на расстояние.

Интересно, что впервые они увиделись ещё раньше - на репетиции «Чайки», где Книппер играла Аркадину. Тогда Чехов был настолько сосредоточен на постановке, что не заметил взгляда, которым она его провожала. Но после «Царя Фёдора» всё изменилось.

И всё же Чехов долго не верил в возможность этих отношений. Он был болезненно ироничен в своих сомнениях: «Если бы я женился на актрисе, то у нас родился бы орангутанг». Это была не просто шутка - за ней скрывались и тревога, и внутренняя неуверенность. Он с юности относился к театру с осторожностью, не без критики - и тут сама жизнь столкнула его с женщиной, для которой театр был воздухом и сутью.

Так начался их роман - нежный, искренний, но всегда на расстоянии. Они редко были вместе, много писали друг другу, а спустя несколько лет всё же поженились. В их письмах - отражение большой любви, тонкой, умной, сдержанной, и вместе с тем глубоко прочувствованной.

История Чехова и Книппер - это не просто роман между писателем и актрисой. Это встреча двух миров: один - уединённый, немного отчуждённый, другой - шумный, театральный, живущий репетициями и спектаклями. И, пожалуй, именно эта разность сделала их союз таким живым и подлинным.

Прошло полгода со дня знакомства, а чувство не ослабло, наоборот - стало глубже и теплее. В письмах, которые они писали друг другу почти ежедневно, появились новые интонации - нежные, шутливые, очень личные. Чехов стал для Ольги «Дусей» - ласковым, немного детским именем, которое сразу же стало частью их особого мира. А сам писатель отвечал ей с той же игривой теплотой: называл её «собачкой заморской», «кашалотиком», «комариком», «зябликом» - словно испытывал удовольствие от того, как необычно и поэтично можно выразить привязанность.

Весной 1901 года Чехов, чувствуя, что здоровье всё чаще подводит, а одиночество уже не радует, решил сделать шаг - жениться. В письме Ивану Бунину он признался с той же суховатой иронией, что всегда скрывала в себе больше, чем казалась: «Поживаю я недурно… чувствую старость. Впрочем, хочу жениться».

Местом венчания стала церковь Воздвиженья на Овражке - тихое, уединённое место, подходящее для того, кто всегда стремился избегать лишнего шума. Чехов и тут остался верен себе: он изобретательно избежал торжественной суеты - под предлогом скорой поездки в Крым пригласил только самых близких, и даже из них - минимум. Венчание стало не событием для публики, а очень личным шагом двух людей.

Но даже в этот день Чехов не терял самоиронии. Он признался Ольге, что страшится не самого обряда, а сопутствующих формальностей: «Ужасно почему-то боюсь венчания, и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться». Его смущала показная торжественность, требующая от человека быть не собой, а персонажем - а Чехов слишком долго наблюдал театр жизни, чтобы захотеть играть в нём главную роль.

Писатель подошёл к браку с тем же трезвым и вдумчивым отношением, что и к литературе. Он начал готовить собрание сочинений - словно чувствовал, что пора подводить итоги. И ещё - составил завещание. Словно знал, что времени у него и у Ольги будет совсем немного. Но пока оно было - он жил в этом чувстве. Спокойном, ироничном, но настоящем.

Антон Чехов и Ольга Книппер венчались 7 июня 1901 года в Москве. Всё прошло почти тайно, без лишней огласки и торжественной суеты - как и хотелось самому Чехову. Вместо пышного торжества - скромная церемония, почти камерная. В храме, кроме священнослужителя и пары, присутствовали только четверо свидетелей. Ольга писала потом: «Свадьба вышла преоригинальная...» - и это действительно так: ни цветов, ни толпы гостей, ни традиционного шумного застолья. Свидетелей подобрали наспех, буквально накануне. Среди них были дядя Саша, Володя, некий Зейферт и студент Алексеев - случайные люди, которые и сами, возможно, не ожидали оказаться участниками такого события.

Ольга вспоминала, что венчание прошло на Плющихе, в старинной церкви, куда они с Антоном прибыли к пяти часам. Шаферы уже ждали их, сидя на скамеечке в саду. Внутри - тишина, снаружи - сторожа у ограды. Всё было странно, непривычно, но именно это сделало день особенным: «Хорошо, что просто и без затей», - призналась она. Книпперу даже пришлось самой добывать справку о том, что она девица, и улаживать формальности, когда церковники попытались отказать без оглашения. Но, узнав, что никто в Москве не в курсе предстоящего венчания, всё-таки дали согласие.

После венчания молодожёны заехали на короткий визит к матери Ольги - не в праздничных одеждах и без каравая, а скорее по-человечески, тихо, будто просто заехали на чашку чая. Медовым месяцем стала вовсе не поездка к морю или в Европу, как было модно, а дорога в туберкулёзный санаторий - Чехову требовалось лечение, и времени на отдых не было.

Так началась их супружеская жизнь - не с громкой свадьбы и фейерверков, а с тишины, заботы и, возможно, чуть печальной, но настоящей нежности.

Антон Чехов и Ольга Книппер провели вместе не так много времени, как им хотелось бы. Их брак оказался настоящей историей любви на расстоянии - трогательной, нежной, порой мучительной. Он часто уезжал лечиться - туберкулёз неумолимо подтачивал здоровье Чехова. Она оставалась в Москве, репетировала, играла на сцене. Их связывали письма - сотни писем, которые стали не просто средством общения, а настоящими мостами между двумя мирами.

Они называли друг друга «мифическими» - «мифический муж» и «мифическая жена». Эти слова звучали с иронией, но в них жила грусть: слишком часто они были не рядом, а где-то в разных концах страны. Он - в Ялте, среди хвойного воздуха и врачей. Она - в театре, среди декораций, ролей и бесконечных репетиций. За годы переписки между ними пролетело больше восьмисот писем - живых, полных любви, тоски, нежных шуток и тревоги друг за друга.

Ольга мечтала о ребёнке. Она писала Чехову, что ей хотелось бы родить от него «полунемчика» - нежно намекая на его немецкое происхождение по материнской линии. В письмах мелькали и горькие, и смешные истории. Однажды она рассказала, что на Новый год ей подарили «младенца большого в пелёнках» и ещё двух поменьше - театральные друзья подшучивали над её мечтой. Но ирония не скрывала боли: стать родителями им было не суждено.

Всё, что они могли - это писать друг другу и ждать встречи. Эти письма - как дыхание любви, которую не победило даже расстояние. Но судьба была жестока: вместе им было отпущено совсем немного. В 1904 году Антона Павловича не стало. Он умер в немецком курортном городе Баденвейлер, вдали от родины, вдали от Ольги.

Она пережила его на долгие 55 лет. И все эти годы в её жизни оставалась тень любви - светлая, вечная. Любви, которая жила в письмах, в памяти, в её тихих воспоминаниях.

Ольга Книппер-Чехова и Антон Чехов

Позже Ольга Книппер-Чехова сошлась с драматургом Николаем Волковым, который был моложе её на 30 лет. Но брак они не оформляли.

Фильмография Ольги Книппер-Чеховой:

1927 - Солистка его величества - мать Зубова

1928 - Пленники моря - жена Ивана Лера

1930 - Завтра ночью - мать Сергея

1946 - Мастера сцены (документальный)

1958 - Искусство большой правды (документальный)

Награды и звания Ольги Книппер-Чеховой:

- Заслуженная артистка Республики (27.10.1923);

- Народная артистка Республики (27.10.1928);

- Народная артистка СССР (23.09.1937);

- Сталинская премия первой степени (1943) - за многолетние выдающиеся заслуги;

- Два ордена Ленина (26.10.1938 - в связи с 40-летием МХАТ СССР им. М. Горького, 26.10.1948);

- Два ордена Трудового Красного Знамени (03.05.1937 - за выдающиеся заслуги в деле развития русского театрального искусства, 1945);

- Медаль «В память 800-летия Москвы»;

- Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

последнее обновление информации: 17.04.2025

© Сбор информации, авторская обработка, систематизация, структурирование, обновление: администрация сайта stuki-druki.com.