Георгий Флёров: биография, новости, личная жизнь

Возраст: 112 (со дня рождения)

Возраст смерти: 77 лет

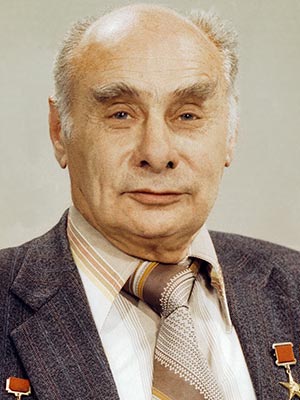

Георгий Николаевич Флёров. Родился 17 февраля (2 марта) 1913 года в Ростове-на-Дону - умер 19 ноября 1990 года в Москве. Советский физик-ядерщик. Один из основателей Объединённого института ядерных исследований в Дубне. Академик АН СССР (1968). Герой Социалистического Труда (1949). Лауреат Ленинской премии (1967), Государственной премии СССР (1975), дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1949).

Георгий Флёров родился 17 февраля (2 марта по новому стилю) 1913 года в Ростове-на-Дону.

Отец - Николай Михайлович Флёров (1889–1928), русский, сын священника из местечка Глухова Черниговской губернии, служащий банка.

Мать - Елизавета Павловна (Фрума-Лея Перецовна) Браиловская (в первом браке Швейцер, 1888–1942), еврейка, уроженка Ростова-на-Дону, погибла в блокадном Ленинграде.

Старший брат - Николай Флёров (1911–1989).

Его отец, будучи студентом медицинского факультета Киевского университета, в 1907 году был исключён из университета за революционную деятельность и выслан на Печору, где познакомился с матерью Георгия. После окончания срока ссылки супруги вернулись в Ростов, где жили родители матери Перец Хаимович Браиловский и Хана Симховна Вайсберг.

Племянник - Виктор Николаевич Флёров (род. 1948), доктор физико-математических наук (1984), профессор школы физики и астрономии факультета точных наук Тель-Авивского университета.

Племянница - Алла Николаевна Флёрова (род. 1940), кандидат химических наук, руководитель центра мониторинга инновационного развития промышленности ФГУП.

Двоюродный брат по материнской линии - Евгений Михайлович (Хаимович) Залкинд (1912-1980), этнограф-востоковед, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Алтайского государственного университета, автор многочисленных трудов по истории и этногенезу бурят.

Георгий Флёров вместе с братом Николаем окончил девятилетнюю школу. После смерти отца оба мальчика воспитывались матерью, которая трудилась корректором в редакции газеты «Молот». Несмотря на все трудности, она одна растила сыновей и лишь в 1938 году смогла переехать к ним в Ленинград.

Школьное образование Георгий завершил в 1929 году. Сразу после этого начал работать: сначала простым чернорабочим, затем почти два года подручным электромонтёра во Всесоюзном электротехническом объединении в Ростове-на-Дону. Позже устроился смазчиком на паровозно-ремонтный завод, осваивая техническую профессию в условиях реального производства.

В 1932 году он перебрался в Ленинград. Там Георгий поселился у своей тёти - заведующей терапевтическим отделением Ленинградской районной больницы Софьи Павловны Браиловской. Благодаря её поддержке он устроился электриком-парометристом на завод «Красный Путиловец». Этот период стал важным этапом в жизни Флёрова - началом пути, который вскоре приведёт его к научной деятельности.

В 1933 году Георгий Флёров, проявивший интерес к науке и технике, получил направление с завода на инженерно-физический факультет Ленинградского индустриального института имени М. И. Калинина. Уже во время учёбы он стал приближаться к кругу выдающихся советских физиков. В 1936 году начал практику в лаборатории Игоря Васильевича Курчатова - будущего «отца» советской атомной бомбы. Под его научным руководством Флёров выполнил дипломную работу, которую успешно защитил в 1938 году, после чего был оставлен в составе исследовательской группы в Ленинградском физико-техническом институте.

Осенью 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Флёров добровольно вступил в ряды народного ополчения и принял участие в боях под Ленинградом. С учётом его высшего образования и научной подготовки его вскоре перевели в Военно-Воздушную академию, которая была эвакуирована в Йошкар-Олу. Но даже в условиях войны Георгий Александрович не остался в стороне от службы на передовой.

В 1942 году он оказался в составе 90-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи, действовавшей на Юго-Западном фронте под командованием майора Михаила Петровича Воронина. Эта эскадрилья занималась сбором информации в условиях повышенной опасности, часто за линией фронта. В августе того же года Флёров был откомандирован в распоряжение Академии наук СССР - начался новый, научно-судьбоносный этап его жизни, связанный с развитием атомного проекта.

Научная деятельность Георгия Флёрова

В 1940 году, продолжая научную работу в Ленинградском физико-техническом институте, Георгий Флёров в сотрудничестве с Константином Антоновичем Петржаком совершил важнейшее открытие - им удалось зафиксировать ранее неизвестный тип радиоактивного распада: спонтанное деление ядер урана. Это явление стало фундаментальным для дальнейших исследований в области ядерной физики и, в конечном счёте, легло в основу разработки атомного оружия.

Несмотря на тяжёлую военную обстановку, осенью 1942 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, работа Флёрова и Петржака получила официальное научное признание. В журнале «Доклады Академии наук СССР» вышла их статья под заголовком «К работам: "Спонтанное деление урана" и "Спонтанное деление тория"». Эта публикация стала важным свидетельством приоритетного вклада советской науки в изучение фундаментальных процессов, происходящих в атомном ядре, и означала признание значимости открытого ими явления на уровне ведущих научных учреждений страны.

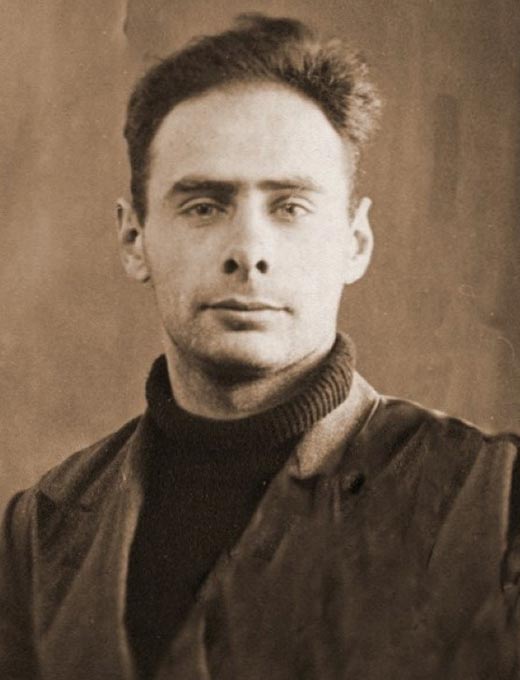

Георгий Флёров в молодости

Весной 1942 года Георгий Флёров, осознавая стратегическую важность ядерных исследований, предпринял по-настоящему отчаянный шаг. Его тревожило то, что с начала войны практически исчезли публикации западных учёных по вопросам ядерной физики. Это внезапное «молчание» он расценил как верный признак того, что враждебные державы уже ведут засекреченные разработки в области атомной энергии - и, возможно, стремятся создать оружие небывалой разрушительной силы.

На фоне этих подозрений Флёрова глубоко потрясли слова пленённого немецкого лётчика, сбитого советскими войсками: «Скоро мы покажем вам оружие, о котором вы даже не догадываетесь». Эта фраза окончательно укрепила учёного в мысли, что СССР необходимо срочно вернуться к приостановленным в связи с войной урановым проектам.

По его собственным воспоминаниям, в апреле 1942 года он составил письмо на имя Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. В нём Флёров подробно объяснял, почему будущее вооружённых сил зависит именно от урана. Он писал: «Знаете ли Вы, какой главный довод выставляется против урана? - Слишком здорово было бы, если бы задачу удалось решить». Учёный настаивал, что советская наука не имеет права отставать в гонке за атомной мощью, иначе последствия могут быть катастрофическими.

При этом существуют основания полагать, что письмо так и не было отправлено, либо его отправка не была официально зарегистрирована. Некоторые исследователи считают, что текст остался лишь в виде черновика, а инициатива Флёрова сыграла роль скорее символическую - как знак научной прозорливости и гражданского мужества в переломный момент истории.

В 1943 году Георгий Флёров вошёл в число ключевых участников советского атомного проекта - масштабной научной программы, развёрнутой в разгар войны для разработки ядерного оружия. Его вклад оказался неоценимым: при создании первой советской атомной бомбы РДС-1 он лично провёл опаснейший эксперимент по определению критической массы плутония - тонкую грань между безопасностью и неконтролируемой цепной реакцией.

После успешного испытания бомбы в 1949 году и ряда других достижений, Флёров получил признание научного сообщества: в 1953 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1968 году - действительным членом.

Тем не менее, уже в 1954 году он покинул непосредственно военную часть атомного проекта и по инициативе Игоря Курчатова начал новую важную работу - исследование трансурановых элементов, то есть химических элементов с атомным номером выше урана. Эти поиски открывали перед советской наукой дорогу в совершенно новую область ядерной физики.

В 1955 году Флёров стал членом КПСС, но в том же году проявил гражданскую смелость: он подписал так называемое «Письмо трёхсот» - коллективное обращение учёных к ЦК КПСС с требованием положить конец доминированию псевдонаучной доктрины Трофима Лысенко, нанесшей серьёзный ущерб советской биологии.

В 1957 году Флёров переехал в Дубну - будущий научный центр мирового уровня, где стал инициатором строительства уникального ускорителя тяжёлых ионов У-300. Уже в 1960 году установка была запущена, а в 1961 начались первые эксперименты. На тот момент по своим техническим характеристикам У-300 не имел аналогов в мире.

Именно в Дубне Флёров основал и на протяжении более тридцати лет возглавлял Лабораторию ядерных реакций. Под его руководством лаборатория стала одним из мировых лидеров в синтезе новых химических элементов и исследовании фундаментальных свойств материи.

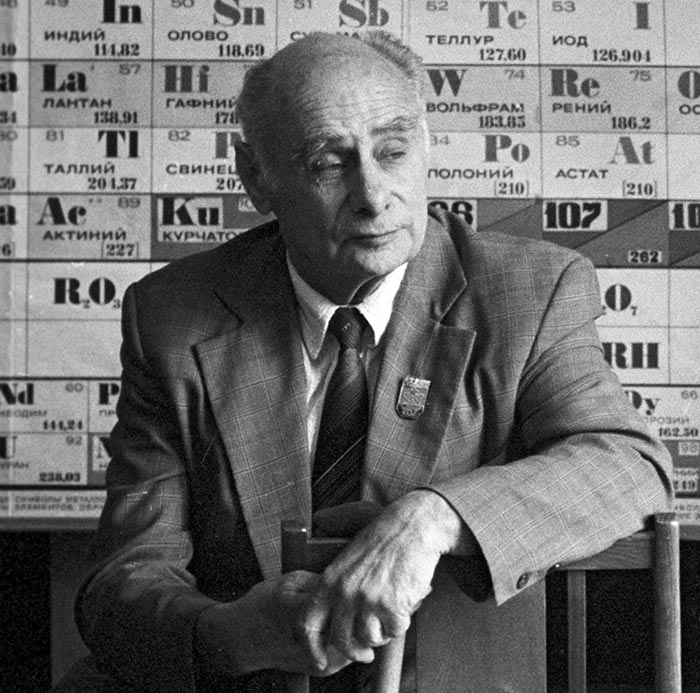

С 1965 по 1974 год Георгий Флёров возглавлял работы, ставшие важной вехой в истории мировой науки. Под его руководством группа учёных из Объединённого института ядерных исследований впервые в мире синтезировала ряд трансурановых элементов - с 102-го по 106-й, тем самым значительно продвинув границы таблицы Менделеева. Эти открытия подтвердили высокий уровень советской ядерной физики и укрепили авторитет дубнинской школы в международном научном сообществе.

Важное направление, развивавшееся под руководством Флёрова, - технологии трековых мембран, или ядерных фильтров. Эти тонкие полимерные плёнки с микроскопическими порами находили применение не только в научных исследованиях, но и в практических задачах. В частности, трековые мембраны использовались при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы: с их помощью фильтровали воздух и воду, обеспечивая защиту от радиоактивных частиц.

Признанием научного авторитета Флёрова стало его приглашение в качестве лектора на XXIV Менделеевские чтения в 1968 году - престижный форум, на котором выступали крупнейшие учёные страны. Выступление Флёрова подчеркнуло его вклад в развитие ядерной физики и укрепило его репутацию как одного из ведущих исследователей в области трансуранидов и ядерных реакций.

Георгий Флёров был не только выдающимся физиком, но и признанным новатором, чьи научные заслуги неоднократно отмечались на самом высоком уровне. В 1968 году академик А. В. Николаев выдвинул его, совместно с чешским химиком Иво Зварой, на Нобелевскую премию по химии - признание международного значения за их вклад в открытие новых элементов. В 1970 году имя Флёрова вновь появилось в числе кандидатов - на этот раз на Нобелевскую премию по физике, что подчёркивало разносторонний характер его научной деятельности.

Он был автором целого ряда открытий, занесённых в Государственный реестр открытий СССР - уникального собрания научных достижений, официально признанных как вклад в развитие отечественной и мировой науки. Среди них: открытие спонтанного деления ядер урана, запаздывающего деления атомных ядер, а также открытие и идентификация сразу нескольких трансурановых элементов - лоуренсия (элемент 103), резерфордия (104), дубния (105) и сиборгия (106). Эти работы имели не только фундаментальное, но и стратегическое значение, определяя новые направления исследований в ядерной физике.

Интересно, что при всей своей сосредоточенности на научной работе, Флёров не был чужд искусству: он входил в общественный художественный совет Театра на Таганке - одного из самых новаторских театров своего времени. Этот факт подчёркивает многогранность его личности: учёный с мировым именем, остававшийся чутким к искусству и общественной жизни.

Умер 19 ноября 1990 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Память о Георгии Николаевиче Флёрове бережно хранится и увековечена в различных формах - как в научной, так и в общественной и культурной сферах. Его имя носит Лаборатория ядерных реакций Объединённого института ядерных исследований в Дубне, которую он сам создал и долгие годы возглавлял. На той же улице в Дубне, где он жил, установлен его бюст, ставший символом признательности коллег и учеников.

Лицей № 6 в Дубне, официально носящий имя академика Флёрова, стал не просто школой, а центром притяжения молодых талантов. Здесь ежегодно проводится международная школа-конференция «Флёровские чтения», собирающая юных исследователей со всей страны и из-за рубежа - прямое продолжение дела, которому посвятил жизнь сам учёный.

Значение Флёрова для мировой науки подтверждено и в номенклатуре химических элементов: в 2011 году 114-й элемент получил имя флеровий (Fl) - редкая честь, которую удостаиваются только учёные с поистине выдающимся вкладом.

Память о нём отмечена и в филателии: в 2013 году «Почта России» выпустила памятную марку с его портретом, а в 2015 году в родном Ростове-на-Дону на доме по улице Пушкинской, где он провёл детство и юность, установлена мемориальная доска.

В 2016 году в честь Флёрова была названа улица в Москве, в районе Северный, а его имя украшает и воздушный флот - самолёт Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» с бортовым номером VP-BFG был назван в честь Георгия Флёрова, напоминая о его вкладе в развитие атомной науки каждый раз, когда поднимается в небо.

Личная жизнь Георгия Флёрова:

Жена - Анна Викторовна Флёрова (урождённая Подгурская, 1916-2001), дочь одного из основателей Мацестинского курорта, врача-бальнеолога Виктора Францевича Подгурского (1874-1927), польского происхождения. Поженились в 1944 году.

У них родился сын Николай Георгиевич Флёров (1945-2018).

Семья Георгия Флёрова проживала в Москве, однако сам учёный жил в Дубне, в уединённом коттедже на улице, которая сегодня носит его имя - знак глубокого уважения и признания его заслуг. После успешного испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949 года, Георгий Николаевич, как один из ключевых участников этого проекта, был отмечен особо: секретным указом Верховного Совета СССР он получил звание Героя Социалистического Труда - высшую государственную награду за выдающийся труд и вклад в обороноспособность страны.

В знак признания заслуг ему была выделена дача на Рублёвском шоссе, в небольшом посёлке рядом с железнодорожной станцией Ильинское Усовской ветки Белорусского направления Московской железной дороги - место, где он мог отдохнуть и восстановить силы. Помимо этого, Флёров получил автомобиль «Победа» - символ послевоенного прогресса и комфорта, подчеркивающий статус учёного и героя страны.

Научные открытия Георгия Флёрова, занесённые в Государственный реестр открытий СССР

- «Спонтанное деление ядер урана» под № 33 с приоритетом от 14 июня 1940 г.;

- «Спонтанное деление атомных ядер из возбуждённого состояния (спонтанно делящиеся изомеры)» под № 52 с приоритетом от 24 января 1962 г.;

- «Явление запаздывающего деления атомных ядер» под № 160 с приоритетом от 12 июля 1971 г.;

- «Сто третий элемент - Лоуренсий» под № 132 с приоритетом от 20 апреля 1965 г. и 10 августа 1967 г.;

- «Сто четвёртый элемент - Резерфордий» под № 37 с приоритетом от 9 июля 1964 г.;

- «Сто пятый элемент - Дубний» под № 114 с приоритетом от 18 февраля 1970 г.;

- «Образование радиоактивного изотопа элемента с атомным номером 106 - Сиборгий» под № 194 с приоритетом от 11 июля 1974 г.

Награды Георгия Флёрова:

- Герой Социалистического Труда (29.10.1949);

- 2 Ордена Ленина (29.10.1949; 01.03.1983);

- Орден Октябрьской Революции (01.03.1973);

- Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985);

- 3 Ордена Трудового Красного Знамени (04.01.1954; 27.03.1954; 17.09.1975);

- Орден Красной Звезды (10.06.1945);

- Лауреат Ленинской премии (1967);

- дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1949);

- лауреат Государственной премии СССР (1975);

- Почётный гражданин города Дубна.

Образ Георгия Флёрова в кино:

2025 - Атом - в роли Георгия Флёрова (в фильме - Фролов) актер Илья Малаков

Илья Малаков в роли Георгия Флёрова

последнее обновление информации: 07.07.2025

© Сбор информации, авторская обработка, систематизация, структурирование, обновление: администрация сайта stuki-druki.com.