Эсфирь: биография, личная жизнь

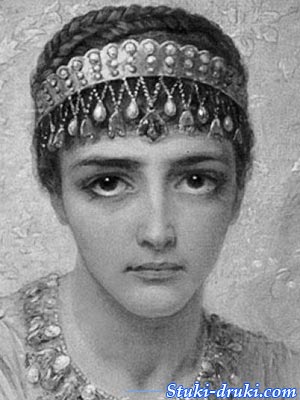

Эсфирь или Есфирь (др.-евр. אסתר, Эстер). Персидская царица. Супруга Артаксеркса I. Главная героиня одноимённой книги Танаха (Ветхого Завета) и событий, связанных с еврейским праздником Пурим.

Эсфирь, чьё имя при рождении было Гадасса, происходила из иудейского народа и была родственницей, а затем и приёмной дочерью Мардохея (Мордехая) - еврея, жившего в персидском городе Сузы. Мардохей был не просто опекуном - он стал для неё семьёй и духовным наставником. Однажды именно он спас жизнь персидскому царю Артаксерксу, раскрыв заговор против монарха, что впоследствии сыграло важную роль в судьбе Эсфири.

Когда царь отверг свою первую жену - царицу Астинь (в оригинале - Вашти), отказавшуюся подчиниться его воле, начались поиски новой царицы. Среди множества красавиц, собранных со всей державы, выбор Артаксеркса пал на Эсфирь. Но дело было не только в её внешней красоте. Эсфирь отличалась скромностью, внутренним достоинством и удивительной силой духа. Она была кроткой, но волевой, преданной своей вере и своему народу.

Сам Артаксеркс I (на древнеперсидском - Артахшасса, что означает «Владеющий праведным царством») был пятым шахиншахом великой Ахеменидской империи. Он правил с 465 по 424 год до нашей эры и был младшим сыном Ксеркса I и царицы Аместриды. У греков он получил прозвище Макрохейр - «Долгорукий». Это имя истолковывалось как символ его обширной власти, распространившейся на многие земли. Впрочем, некоторые утверждали, что у него действительно была одна рука длиннее другой - правая превосходила левую, что воспринималось и как физическая особенность, и как знак силы.

Так судьбы Эсфири, Мардохея и персидского двора переплелись, и скромная девушка из иудейского народа оказалась в самом центре дворцовых интриг, став царицей и сыграв ключевую роль в спасении своего народа.

Эсфирь и Артаксеркс I

Возвышение Эсфири, простой иудейки, вызвало зависть и скрытую враждебность при дворе. Особенно сильное раздражение испытал Аман - высокопоставленный вельможа, происходивший из народа амаликитян. Этот человек отличался надменностью и жестокостью, злоупотреблял своей властью и требовал от всех придворных безоговорочного почтения. Но Мардохей, как человек гордый и верующий, отказывался кланяться ему, чем глубоко оскорбил самолюбие Амана.

Оскорбление показалось Аману неслыханным. Но он решил отомстить не только Мардохею, а нанести удар по всему иудейскому народу. Прикрываясь служением царю, он выдвинул идею, будто евреи якобы опасны для порядка в государстве, и добился от Артаксеркса издания указа, предписывающего уничтожение всех евреев на территории империи.

Когда о страшном приказе стало известно, в Сузах и других городах начались дни скорби и тревоги. Мардохей разодрал на себе одежды, посыпал голову пеплом и облачился во вретище - знак глубокой скорби. Он отправился к дворцу и передал через слуг известие Эсфири: она, как царица и как дочь своего народа, обязана вмешаться.

Но Эсфирь понимала, как опасно появляться перед царём без приглашения: за это могла последовать немедленная казнь. Тем не менее Мардохей настаивал. Он говорил ей: «Если ты промолчишь сейчас, помощь и избавление придут откуда-то ещё, но ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени, как это, ты достигла царского достоинства?».

Эти слова потрясли Эсфирь. Она решилась - после трёхдневного поста, во время которого молилась вместе со своими служанками, она надела царское одеяние и направилась к Артаксерксу, чтобы просить о спасении своего народа.

Мужественная и самоотверженная, Эсфирь, рискуя не только своим положением, но и самой жизнью, решилась на поступок, который по придворному этикету считался смертельно опасным: она вошла к царю Артаксерксу без приглашения. Однако благосклонность царя, а возможно, и его тайная симпатия к Эсфири, спасли её. Он выслушал её и согласился прийти на пир, который она устроила специально, чтобы раскрыть всю правду.

На этом торжественном пиршестве, наполненном вином и щедрыми угощениями, Эсфирь, собрав всю волю в кулак, наконец обратилась к царю с мольбой: защитить её народ, обречённый на гибель по указу, который был навязан ему коварным Аманом. Артаксеркс был потрясён. Он понял, что был обманут, и в гневе повелел повесить Амана - именно на той виселице, которую тот приготовил для Мардохея.

Но отменить указ, уже вступивший в силу, по персидским законам было невозможно. Вместо этого был издан новый - он даровал евреям право на самозащиту. И в день, предназначенный для их истребления, иудеи поднялись на борьбу против тех, кто поддался злонамеренным призывам Амана. Сражение было жестоким: были убиты десятки тысяч врагов (около 70 тысяч человек), среди которых оказались и десять сыновей самого Амана - они понесли наказание вместе с отцом.

С тех пор в память об этом событии евреи празднуют Пурим - день, когда беда обернулась спасением.

Согласно преданию, могила Эсфири и её приёмного отца Мардохея находится в городе Хамадан - древнейших Экбатанах, на территории современного Ирана, где и по сей день стоит скромное святилище, почитаемое как святым местом.

смотрите также:

История любви Эсфири и Артаксеркса IКнига Эсфири

В память о чудесном спасении иудейского народа был установлен особый праздник - Пурим. Он отмечается ежегодно с радостью, весельем, угощениями и чтением Книги Эсфирь, ставшей основой для этого торжества. Именно в ней изложена захватывающая история мужественной женщины, ставшей царицей и спасшей свой народ от гибели.

В русском переводе Библии Книга Эсфирь расположена между Книгами Юдифь и Иова. Оригинальный текст написан на иврите, но в нём встречаются и отдельные слова персидского и арамейского происхождения, что отражает культурную и языковую среду Древней Персии.

Любопытно, что в подлинном еврейском тексте ни разу не упоминается имя Бога. Этот факт издавна порождает споры среди исследователей и толкователей. Одни видят в этом намеренное умолчание - как знак особой глубины замысла, где действия Бога проявляются через события, а не через прямое вмешательство. Другие, напротив, считают это свидетельством того, что перед нами не религиозный, а скорее политико-исторический текст.

Историческая достоверность книги остаётся предметом дискуссий. Некоторые учёные сомневаются в подлинности описанных событий, считая их художественным вымыслом. Так, библеисты вроде Землера склонялись к тому, что книга Эсфирь - не летопись, а своеобразная притча, нравственное назидание, облачённое в форму исторического рассказа. Однако и опровергнуть её историческую основу тоже не удалось: убедительных доказательств ни за, ни против до сих пор не найдено.

Происхождение имени

В иудейской среде древности существовала устойчивая традиция давать человеку два имени - одно еврейское, другое языческое. Об этом упоминается не только в Танахе (например, в книге пророка Даниила 1:7), но и в других источниках, включая Первую книгу Маккавейскую (1Мак. 2:2–5). Эта практика отражала сложную культурную реальность, в которой жили евреи, особенно в период рассеяния, - на границе двух миров: своего, национального, и внешнего, господствующего.

Так, в Книге Эсфирь (2:7) рассказывается о девушке, воспитаннице Мардохея, которую звали двумя именами: Гадасса и Эстер (в русском Синодальном переводе - Эсфирь). Имя Гадасса (др.-евр. הדסה) связано со словом «мирт» - растением, символизирующим красоту, целомудрие и стойкость. Любопытно, что в иврите слово «мирт» имеет мужской род, но Гадасса стала его редкой женской формой, придав ему личное, живое звучание.

Имя Эстер (אסתר) порождает гораздо больше споров и трактовок. Согласно одному из мнений, высказанному рабби Нехемьей, это имя не настоящее, а скорее псевдоним, заимствованный из вавилонской традиции. Он предполагал, что Эстер происходит от вавилонского слова אסתהר (‘īstəhăr) - «утренняя звезда», то есть Венера. Эта точка зрения встречается и в таких позднейших иудейских толкованиях, как Ялкут Шимони и Таргум Шени - классических собраниях агадических комментариев.

Однако рабби Иехошуа придерживался противоположного взгляда: по его мнению, Эстер было истинным именем героини, тогда как имя Гадасса она получила позже, как прозвище - возможно, за оливково-зелёный оттенок кожи, напоминающий листья мирта. Эта трактовка подчёркивает не внешнюю, а скорее метафорическую связь с растением, символом женской добродетели и стойкости.

Так или иначе, двойное имя Эсфири отражает не только личную историю, но и судьбу целого народа, жившего между двумя мирами и сохранявшего свою идентичность в любых обстоятельствах.

Во второй половине XIX века получила широкое признание теория немецкого ассириолога Питера Йенсена, согласно которой имя Эстер имеет явно теонимическое происхождение и восходит к имени вавилонской богини Иштар. Этот взгляд оказался особенно влиятельным на фоне растущего интереса к сравнительной мифологии и языковедению.

По мнению Йенсена, и еврейское имя героини - Гадасса - также может иметь связь с вавилонской религиозной традицией. Он связывал его с аккадским словом ḥadašatu, означавшим «невесту» - термин, который часто использовался в культовом контексте при описании богини Иштар. Однако его более радикальное предположение, будто ḥadašatu также значило «мирт», не нашло подтверждения в аккадских источниках и было отвергнуто впоследствии как лингвистически несостоятельное.

В 1946 году востоковед Авраам Яхуда выдвинул иную гипотезу, исходя из географии Книги Эсфири - Суз, персидского города, в котором разворачиваются основные события. Яхуда заметил, что персидское слово ās (أَس) означает мирт, и предположил, что первая часть имени Эстер (es-) может быть отголоском этого слова. Следовательно, имя Эстер, с его точки зрения, могло быть семантическим аналогом имени Гадасса, и оба имени означали одно и то же - «мирт». Он даже предположил, что в древнеперсидском существовала реконструируемая форма *aça* или assa, которая в мидийском могла проявиться как astra - фонетически близкое к אסתר (Эстер) на иврите.

Однако эта гипотеза, хотя и изобретательная, вызвала серьёзные сомнения у исследователей. Причина в том, что семитские народы использовали слово для обозначения мирта задолго до возникновения устойчивых культурных и языковых контактов с иранцами. Поэтому идея о персидском происхождении имени Эстер, хотя и элегантна, остаётся маловероятной.

В 1986 году израильский исследователь Ран Цадок выступил с критикой устоявшейся теории о связи имени Эстер с вавилонской богиней Иштар, опровергнув эту гипотезу сразу по двум лингвистическим основаниям. Во-первых, он указал на фонологическое расхождение: в еврейской форме имени - 'str - согласный «с» не соответствует аккадскому š в имени Ištar. При этом в более поздних заимствованиях из аккадского в арамейский и иврит согласный š сохраняется, не превращаясь в s, что делает фонетическую связь между двумя именами маловероятной.

Во-вторых, Цадок напомнил, что Иштар - это исключительно теоним, то есть имя богини, а в аккадских источниках оно практически не встречается как личное имя у женщин. Когда же и употребляется, то лишь в искажённых, производных формах. Следовательно, вероятность того, что героиня Книги Эсфирь носила имя, напрямую связанное с культовым именем языческого божества, представляется крайне сомнительной.

В качестве альтернативы Цадок предложил гипотезу, согласно которой имя Эстер восходит к древнеперсидскому слову «stara» (перс. ستاره, setāre) - «звезда», родственному греческому ἀστήρ (astér), от которого, в частности, происходит слово «астрономия». Именно эта версия, по его мнению, заслуживает наибольшего доверия. Подобная интерпретация имени Эстер как «звезды» также встречается в трудах эллинистических комментаторов, стремившихся объяснить значение имени через хорошо известные античные языки. В этом свете имя Эстер может восприниматься не как теоним, а как поэтическое обозначение светила - образ, вполне уместный для героини, которая сияет среди тьмы и спасает свой народ.

Образ Эсфири в литературе и искусстве:

Образ царицы Эсфири вдохновлял писателей и драматургов разных эпох, становясь символом женской решимости, верности и благородства. Уже в начале XVI века к этой библейской истории обращались театры и поэты Европы. Так, неизвестный итальянский автор около 1500 года создал пьесу «О царице Эстер», а во Франции заключительной частью монументального цикла «Мистерия Ветхого Завета», состоявшего из сорока трёх томов, стала именно история Эсфири.

В 1530 году Ганс Закс, знаменитый немецкий мейстерзингер, написал поэму «Эстер», придав библейскому сюжету форму народной поэтики. В середине столетия англичанин Ш. Уск представил драму «Эстер» (1558), а вскоре был поставлен анонимный стихотворный спектакль - «Новая интерлюдия о набожной царице Эстер» (1561), исполненная в духе религиозного ренессансного театра.

Французский писатель Антуан де Монкретьен в конце XVI века создал целую трилогию трагедий, связанных с сюжетом Книги Эсфири: «Эстер» (1585), «Вашти» (1589) и «Аман» (1601). Эти произведения отличались классической строгостью и богатыми аллюзиями на современную ему политику.

Апогеем классического прочтения истории Эсфири стала трагедия Жана Расина «Эсфирь» (1689), созданная для воспитанниц благородного монастыря Сен-Сир. В ней Расин объединил изящество александрийского стиха с высоким религиозным пафосом.

Интерес к Эсфири не угасал и в XVIII–XIX веках. Её образ вдохновил Михаэля Астрюка на создание трагедии, а Ицхака Кохена де Лару - на знаменитую комедию «Об Амане и Мордехае» (1699), популярную в еврейских общинах. В 1835 году Элизабет Полак представила мелодраму «Эстер, царственная еврейка, или Смерть Хамана», а Франц Грильпарцер начал писать пьесу «Эстер» (1848), которую так и не завершил.

К концу XIX века появляются и музыкальные, и театральные интерпретации: Ф. Блисс в 1881 году выпустил драму «Царица Эсфирь». В XX веке интерес к этой теме сохраняется: Г. Перейр Мендес в 1917 году создал пьесу «Эстер и Харбона», М. Брод - драму «Эстер» (1918), И. Голлер - символическую пьесу «Сон в ночь Пурима» (1931), а Джеймс Брайди написал пьесу «Что они говорят?» (1939), в которой через библейский сюжет поднимались вопросы власти и морали.

Так, история Эсфири - от литературных мистерий до модернистских пьес - не раз становилась зеркалом эпох, в котором каждая культура находила свои смыслы: религиозные, политические, нравственные.

Образ Эсфири на протяжении веков вдохновлял художников, музыкантов и драматургов, становясь воплощением благородства, женской стойкости и духовной силы. Мастера итальянского Ренессанса - Сандро Боттичелли, Андреа Мантенья и Якопо Тинторетто - запечатлели на своих полотнах сцены из её жизни, передавая напряжение и драматизм библейского повествования. К образу Эсфири неоднократно обращались Питер Пауль Рубенс и Рембрандт ван Рейн, каждый внося в её портрет черты своей эпохи и своего внутреннего мира.

В музыкальном искусстве одной из вершин стал ораториальный шедевр Георга Фридриха Генделя, посвящённый Эсфири, в котором тема борьбы за спасение народа соединена с величественным звучанием хоралов. Во Франции Жан Расин создал трагедию «Эсфирь», написанную для воспитанниц придворной школы Сен-Сир, где языком высокой трагедии возвеличил подвиг героини.

В русской театральной культуре одной из первых оригинальных пьес стала «Артаксерксово действо» - драматическое произведение, написанное И. Г. Грегори, открывшее новую страницу в истории отечественного сценического искусства. И в новейшее время образ Эсфири продолжает вдохновлять: современный бретонский композитор Ян Тирсен посвятил ей пьесу, построенную на богатом инструментальном звучании, переосмысляя древнюю историю в музыкальном ключе XXI века.

Память об Эсфири увековечена не только в искусстве, но и в астрономии: в 1906 году был открыт астероид (622) Эсфирь, названный в её честь. Так она обрела место не только в культурной вселенной человечества, но и среди звёзд.

Образ Эсфири в кино:

1960 - «Эсфирь и царь» режиссёра Рауля Уолша;

1986 - «Эсфирь» израильского кинорежиссёра Амоса Гитая;

1993 - «Эсфирь» (мультфильм);

1999 - «Библейская коллекция: Эсфирь Прекрасная»;

2006 - «Одна ночь с королём» - в роли Эсфири актриса Тиффани Дюпон;

Тиффани Дюпон в роли Эсфири

2024 - «A Rainha da Persia»

последнее обновление информации: 14.05.2025

© Сбор информации, авторская обработка, систематизация, структурирование, обновление: администрация сайта stuki-druki.com.